第二十六章:大饑荒的制度背景

原书及其作者:《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實(下篇)》,楊繼繩,天地圖書第七版。

系列上一篇:治安

-----

>p1056 產生大饑荒產生的根本原因是制度。造成中國這場大饑荒是一種甚麼樣的制度呢?是以中國傳統的王權主義加上斯大林的專制主義為特徵的極權制度,即借助秦始皇的政治制度的框架,實行全面的無產階級專政的制度,用毛澤東自己的話來說,就是「馬克思加秦始皇」的制度。

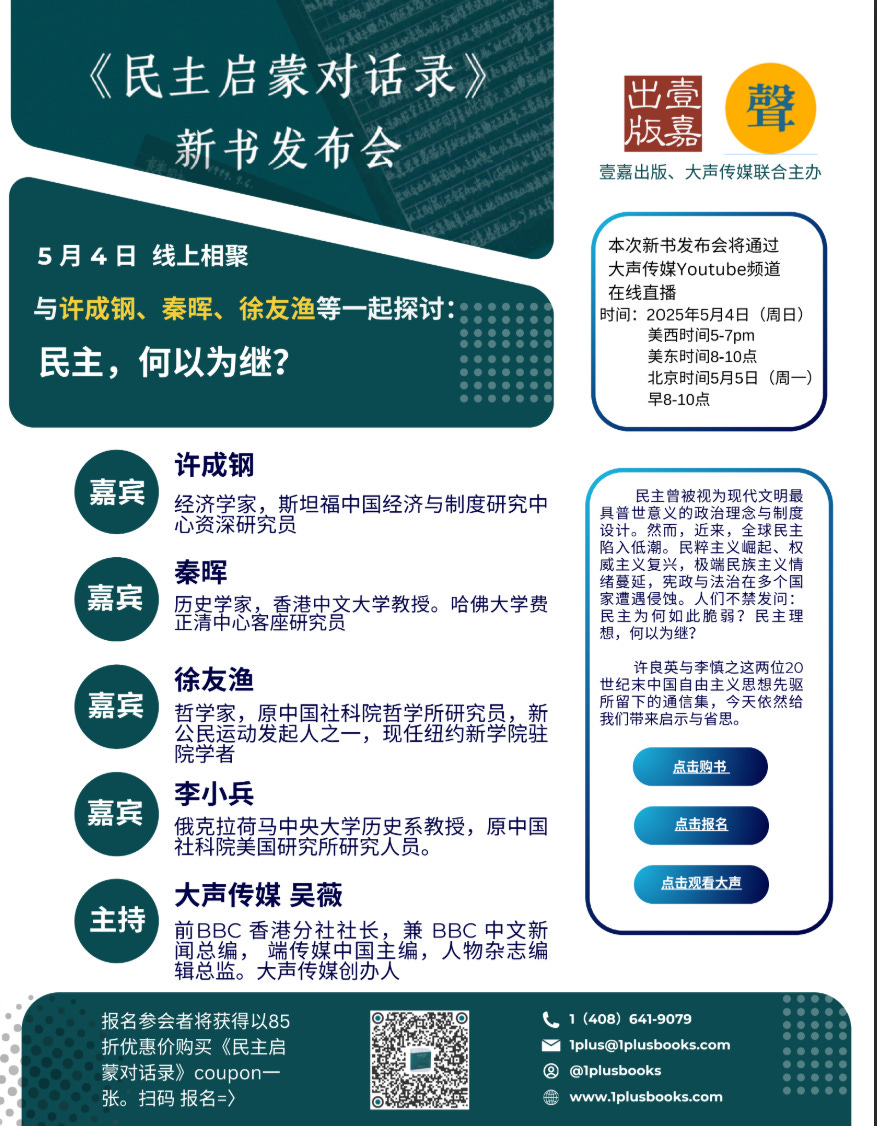

我现在还是基本同意这个思路,现代中国的制度延续了一些中原地区传统的文化惯性,但整个极权主义制度无疑是从内到外的现代舶来品。这一块能达到比较高的学术标准,聚焦在中国整体体制,结合一定文化视角的研究,其实还挺稀缺。许成钢教授前段时间出的新书,《制度基因:中國制度與極權主義制度的起源(平裝版)》填补了这个空白,我最近正开始读,下面这个视频是许教授本人关于全书脉络的梳理。(在此感谢 議事之峰 The Gentleman Tech Bro 分享给我这个链接,介绍非常完整)

一、毛澤東是中國最後一位皇帝

关于中国的政治传统,这里主要描述的也就是悠久的中央集权制度天然能够适配极权的制度逻辑。这一块我其实比较期待《制度基因》一书里读下去能看到更加现代化的梳理,但是毕竟我还没开始读,还是先推荐下秦晖教授概括的“秦制”和“儒表法里”两个说法,我觉得说的比杨继绳这一节好。油管上可以找到很多秦晖教授的讲座,他的历史论述虽然有自己的问题,但是其中的逻辑养分和概念厘清还是在我刚出国那几年给我带来了很大的启迪,最初的最初我就是在看他的《走出帝制》时感觉被触发了模模糊糊的逻辑概念。

>p1059-1060 中國共產黨,中國人民解放軍,高度集中的經濟體制和政治體制,強有力的思想控制,同構同體的社會結構,這些相輔相成,形成了一個十分穩定的、高度集中的權力金字塔。毛澤東身處金字塔的頂端,牢固地掌握了這個權力結構之柄。這個「柄」就是對軍隊和黨的控制權。有了這個權柄,他就比任何人強大,他就成了全國至高無上的政治權威、思想權威。民眾的個體在這個權力結構裏微不足道,他們只能為全國唯一的目標——共產主義獻出一切。…… 在毛澤東以下的各級領導機關,主要領導人都是毛澤東的臣下,但在他自己領導範圍內像毛澤東一樣行使權威。他們也是一個個土皇帝。

二、國家壟斷一切經濟資源,嚴密控制一切經濟生活

>p1060 哈耶克說:「形形色色的集體主義,如共產主義、法西斯主義等等,它們之間的不同在於他們想要引導社會努力所要達到的目標性質不同。但他們與自由主義、個人主義的不同,則在於他們都想組織整個社會及其資源達到這個單一目標,而拒絕承認個人目的至高無上的自主領域。」

三、中國共產黨領導一切

>p1062 中國共產黨是按照蘇聯共產黨的方式建立起來的。它是一個「組織嚴密的、有鐵的紀律的黨」。黨內奉行「個人服從組織、下級服從上級、全黨服從中央」的原則。黨內不同意見很難發表,對黨的領導人的權力制衡力量很微弱。這種「組織嚴密的、有鐵的紀律的黨」,和秦始皇建立的專制制度結合起來,就成為最高領導人實行專斷的工具,成為極權政治的工具。

>p1062-1063 中國共產黨組織建設的特徵是,一是它在新中國建立後一直處於獨立的執政地位。按照黨的理論,共產黨執政一直到國家消亡、共產主義實現為止。二是黨的機構全部國家化了。黨的專職幹部就是國家幹部,他們的工資由國家財政開支,黨的活動經費也由國家財政支出。…… 中國雖然也有其他黨派,但這些黨派都不以取得執政地位為目的,都以服從中國共產黨的領導為原則。它們和中國共產黨不是平等競爭的關係,而是領導與被領導的關係。它們被稱之為「參政黨」。這些民主黨派的第一把手是中國共產黨派進去的中國共產黨黨員,在有的民主黨派內還設立中國共產黨的「黨組」,作為該黨派的領導核心。從經濟上,是靠共產黨用國家財政撥款養活的。民主黨派的幹部也由中共中央統戰部任命。所以,從嚴格意義上說,中國的民主黨派都不是政黨,只是一個共產黨領導下、為共產黨服務的社會團體。

>p1063 中國共產黨的建黨原則是「民主集中制」。但實際上只有集中沒有民主,民主只不過是集中的手段。1957年的反右派鬥爭以後,黨外再沒有人敢於批評共產黨。1959年黨內反對右傾機會主義以後,黨內也不敢批評領導人,不敢批評黨的政策。各級都是一元化,一言堂,各級黨委書記都成了家長,毛澤東是全黨最大的家長。黨的各級領導人既缺乏黨外監督,又缺乏黨內監督。從1957年以後,黨內特權開始嚴重發展。

>p1063 長期以來,中國共產黨內的不同看法靠民主集中制來解決,即通過協商、討論,少數服從多數。在通常情況下,不同看法靠毛澤東「一錘定音」。而對重大問題的爭論是靠「路線鬥爭」來解決的。所謂「路線鬥爭」,就是不同意見雙方互不讓步,最終是一批人戰勝另一批人。執行「錯誤路線」的一批人下台,堅持「正確路線」的一批人上台。這種路線鬥爭是很殘酷的,有時是「你死我活」的,因為路線鬥爭是「階級鬥爭在黨內的反映」。自從毛澤東有着絕對權力以後,路線鬥爭常常成為他用來打擊異己的工具。

四、用槍桿子保衛權力

>p1065-1066 這支強大的軍事力量牢牢地掌握在毛澤東手裏。在毛澤東帝國,是「黨指揮槍」。黨指揮搶,不是一項空洞的原則,不僅是靠軍官們對黨的忠誠,而是靠一系列的制度和手段來保證的。

中共中央軍事委員會統帥全軍。軍事委員會主席由黨中央主席兼任。軍委主席對重大問題有最後決定權。黨中央的主要領導人都是中央軍委的成員。軍隊的主要幹部都由中央軍委任命。各級軍隊都有黨的組織,支部建在連上。軍事幹部都是同級黨委的成員。部隊的重大事情都由黨委討論、批准。從上到下,黨組織無處不在,無處不起領導作用。這些是「黨指揮槍」的重要組織保證。同時加強思想政治工作,使每一個戰士都知道「黨指揮槍」的原則。此外,毛澤東還吸收了中國歷代的監軍制的經驗,並進行了完善,從而形成了一整套嚴密的監軍辦法:

1、兵無常帥,帥無常兵。軍官調動頻繁,這樣,上級軍官和下級軍官之間,軍官和戰士之間,不可能建立深厚的私人關係。這就防止軍隊變成個別軍官的私家軍隊。在一支軍隊內部也不可能進行對抗中央的密謀。

2、帶兵的不能調兵,調兵的不能帶兵。軍長和軍長以下的各級帶兵的軍官,不能帶領自己的部隊移動。作戰部隊一個營的移動需要中央軍委批准。生產經營部隊一個團的移動要經過總參謀部批准。另一方面,有調兵權的人,不經批准,不能自己到一個部隊裏去帶兵。調兵權和帶兵權分離,使每一支軍隊只能在劃定的駐防範圍內活動,不可能進行中央給定以外的軍事行動。

3、不能一個人單獨調兵,軍隊調動由集體決定。中央軍委調兵不是一個人說了算,而是集體研究,集體決定。當然,中央軍委主席有最後決定權。

4、軍餉和裝備由中央統一供給,不能就地籌餉。過去軍閥割據,其中一個原因是軍閥在自己管轄的地盤裏籌餉,他可以在轄地內成為自給自足的獨立王國,地盤大,軍餉就充足,就可以進一步擴充軍隊。因此就有軍閥間爭奪地盤的軍閥混戰。中國人民解放軍的軍餉由總後勤部統一供給,一律「吃皇糧」,軍隊自己不能就地籌餉。

5、駐軍和所在地的地方政權分離,地方行政長官和軍事長官分離。在軍閥時代,地方軍政合一,軍事長官就是行政長官。他們既憑藉自己的軍事實力和中央分庭抗禮,又憑藉自己的行政職務,對百姓發號施令。毛澤東時代,地方長官沒有軍事力量,只能聽命於中央;軍事長官沒有行政權力,不能號令百姓。中央對軍事長官和行政長官分別控制,並讓二者相互監督。這樣,地方實行軍事割據就無可能。雖然地方黨委的主要負責人兼任當地駐軍政委、當地駐軍主要負責人參加駐地黨委,但這只是一種相互溝通,軍事工作和地方工作還是涇渭分明。

6、「雙長制」,即同一部隊有兩個一把手。軍長和政委都是一把手。二人平起平坐。兩人都對上級黨委負責。二人有相互制衡作用。他們很難齊心協力進行謀反。

7、司、政、後分立,軍隊裏的作戰指揮、幹部和考核任免、後勤保障分別由司令部、政治部和後勤部分別負責。三者都服從同級黨委領導,同時接受上一級對口部門的業務指導。

8、強幹弱枝。在軍隊部署上,首都附近的軍事力量大於任何一個地區的軍事力量。萬一個別地方出現問題,中央可以憑藉具有壓倒優勢的首都軍事力量討伐叛逆。駐首都以外的部隊(包括軍事首長)帶一支槍進入首都要經過批准。空、海軍的飛機不能飛越首都上空。

過於嚴密的監軍制會削弱軍隊的戰鬥力。宋代監軍制下的軍隊很弱,連皇帝也當了外族俘虜。這樣的軍隊防外患不行,鎮壓內亂還是足夠的。

由於軍委主席有最後決定權,所以,說是黨指揮槍,實際上是軍委主席指揮槍,也就是毛澤東指揮槍,說到底還是毛澤東拿着槍來指揮黨,再通過黨控制全民。過去毛澤東靠「槍杆子裏面出政權」現在,毛澤東用槍杆子來保衛自己的權力。

五、名為民主實為專政的政體

>p1067 共和國實行的是一種甚麼樣的政治體制呢?毛澤東在和蔣介石的鬥爭中他曾多次提出過民主政治的口號,多次提出要建立一個民主的國家。但是,在中華人民共和國成立前夕他對民主的態度比過去顯得不同了。1949年8月,毛澤東在政治局會議上說:「我們採用民主集中制,而不採用資產階級議會制…不必搞資產階級的國會制和三權鼎立等。」他把人類創造的現代政治制度——「議會制」和權力制衡的「三權分立」說成是資產階級的,從根本上加以否定。

>p1067 毛澤東把國家組成分為國體和政體兩個問題。他說,「國體是國家的階級性質。國體問題是社會各階級在國家中的地位問題,即國家政權的階級支配問題。」在中國應當由那個階級來專政呢?…… 但是,「人民」的範圍越來越小了,除了地、富、反、壞、右以外,在城市把知識分子當成資產階級,在農村連富裕中農也受打擊。實際上還是少數人對多數人專政。毛澤東曾提出「正確處理人民内部矛盾」,但是,「人民」和「敵人」並沒有嚴格而明確的法律界定。從毛澤東到一個村支部書記,都可以把反對自己的人說成「敵人」,從而變成專政對象。

>p1067-1068 人民代表大會是中華人民共和國的基本政治制度。這就是它的「政體」。按《憲法》規定,全國人民代表大會是最高國家權力機關,也是行使國家立法權的最高機關。全國人民代表大會除了有權修改憲法、制定法律、行使立法權外,擁有產生並監督國家領導工作人員的權力。國家主席、副主席由全國人民代表大會選舉產生。國務院總理,經國家主席提名,由全國人民代表大會決定。全國人民代表大會還選舉產生最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長。

按《憲法》規定,全國人民代表大會還有權決定國家生活中的各種重大問題,如審查和批准國民經濟計劃和國民經濟計劃的執行情況報告,審查和批准國家的預算和預算執行情況報告,批准省、市自治區區劃,決定戰爭與和平等。

>p1068 在人民代表大會制度下,有國家元首制度。按照1954年的《憲法》規定,中華人民共和國主席對外代表中華人民共和國,接受外國使節,統率全國武裝力量,擔任國防委員會主席,召開最高國務會議,擔任最高國務會議主席。但同時,中華人民共和國主席必須和全國人民代表大會常務委員會結合起來才能行使某些元首職權。所以,在這種情況下,國家元首實際是國家主席和人大常委組成的集體。

>p1069-1070 西方現代國家是議會政治,中國則是「會議政治」。所謂「會議政治」,就是通過會議來決定一切重大事情,中國共產黨會議的「決議」高於法律。然而,甚麼時候開會,會議討論甚麼內容,用甚麼形式討論,會議開多長時間,參加會議的人是沒有決定權的,有關會議的一切完全聽從最高領導人的意見。會議是貫徹最高領導人意志的工具,會議的「決議」實際是最高領導人的意志的文字表達。會議政治是非程序化、非法制化的政治,帶有很大的隨意性。…… 名義上是人民代表大會制,實際是黨政不分,以黨代政,權力高度集中於黨,而黨權又高度集中於主要領導人的手中。

六、極其嚴密的思想控制

>p1071 中華人民共和國成立後不久,就用共產主義思想作為全國的統一思想,要求全國人民完全地、永遠地服從共產主義這個目標。

>p1071 當時只有兩張全國發行的大報,一張是中共中央主辦的《人民日報》,另一張就是以知識分子為主要讀者對象的《光明日報》。這兩張報紙除了風格略有差異以外,指導思想完全一樣。各省在省委直接領導下有一張報紙,除了省委審定的地方新聞以外,其他內容和《人民日報》沒有不同。

>p1072 當時中國也有社會科學研究機構,如中國科學院哲學社會科學部(簡稱「學部」——中國社會科學院的前身),但研究的選題、研究的指導思想、研究成果的發表,都由黨的官員決定。

>p1072 全國各地圖書館,一些與中共中央意見不一致的書刊都拿下了書架,有的封存,有的銷毀。文化藝術被當作革命事業這架大機器上的「齒輪和螺絲釘」。當時的文藝作品絕大部份是歌頌中國共產黨和毛澤東的。神化領袖、粉飾太平、歌功頌德是文藝工作者的主要任務。如果說,報刊從輿論上、社會科學從理論上動員人們忠於中國共產黨的話,那麼,文藝則從情感上動員人們忠於中國共產黨,動員人們忠於毛澤東。

>p1073 那時,全國只有一個思想家,只有一個理論權威,他就是毛澤東。毛澤東思想就是全國人民的指導思想。毛澤東既手握國家軍政大權,又是國家最高的思想權威,即教化全民的最高權威。這就實現了「政教合一」。

在政教合一的情況下,權力中心就是真理中心。誰的權力最大,誰就是真理的化身。沒有人敢發表不同的意見,甚至沒有人敢獨立思考。大批無知者相信毛澤會把人們引向共產主義的天堂。大批幹部自認為是「為人類最美好的理想而奮鬥」的重任在身,是替天行道,在忙得無暇進行說服的情況下,他們對不順從者施暴是理所當然的。

七、同構同體的社會結構

>p1073 中國在帝王時代有「普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」的說法,但是,由於交通不便,鞭長莫及,還有王法不行的荒蠻之地。在毛澤東時代,借助現代的交通和通訊,真正實現了昔日帝王的夢想。在全國所有的地方都有同樣的組織機構,都執行同樣的政策;全國每一個人都生活在中國共產黨領導下的某一個組織之中,都喊同樣的口號,都流行同樣的政治話語;在相同的時間內各地的官員們都在召開同樣內容的會議。由於全社會都是同樣的情況,一旦出現政治災難也必然是全國性的,受難者找不到逃脱之地。

>p1074 同構同體的社會結構,使社會結構穩定,社會成員角色簡單,社會成員的行為特徵同一化。政府機構金字塔,城市結構金字塔,農村結構金字塔,交織成網絡,構成金字塔體系。每一個社會成員都被局限在這一網絡的不同層級一個個網眼中。社會成員不能流動,社會成員之間也沒有交換關係。這種社會結構便於高度集中管理,它既排斥民主,也排斥商品生產和商品交換,社會成員的個人自由也就完全消失了。錯誤的政策在這種社會結構中會通行無阻,不僅得不到抵制和修正,其錯誤效應還會層層放大。

八、約束人們行為的無形制度

>p1074-1075 制度可以分為有形制度和無形制度。前面說的都是屬於有形制度。無形制度是指兩個方面的結合,一是思想灌輸所形成的價值體系;二是中國的文化傳統,特別是政治文化傳統。這兩個方面結合起來對人們行為的規範力,常常超過有形制度。

毛澤東所建立的價值體系是由共產主義理想、階級鬥爭學說、永不停息的鬥爭哲學、過分強調人的主觀能動性、犧牲個人保證集體的道德觀等一系列的思想觀念構成的。信仰、哲學、政治學、經濟學、道德觀等構成了一整套價值體系。這一價值體系是通過所有的輿論工具長期灌輸深入到每一個人的心靈深處。

九、極權制度的超穩定性

>p1076 專制制度首先壓制的是地方豪強、社會能人。這樣,使豪強不能欺壓百姓,能人不能聚集財富。在專制制度下,處於社會最頂層的少數人可以任意消費和處置國家財富,但在高官以下的人,雖然可以按行政級次分享利益,但不允許官僚體系以外的豪強存在,不允許政府以外的富人存在。這樣,可以實現高官以外的社會公正。高官的特權是國家機密,老百姓是不知道的,與此相反,政府控制的輿論還不斷地宣傳官員們如何「廉潔奉公」。老百姓雖然受專制的高壓,但心裏不平的情緒很少。

在專制制度下,剝奪和保障是並存的。中央政權剝奪了老百姓的勞動成果,但給老百姓以最低生活保障。多數群眾雖然處於半飢半飽、衣衫襤褸的狀態,但可以維持生命。生了病,也可以得到簡單的醫療。如果年景好,經濟情況好一些,群眾生活可以略有改善。由於信息單一,老百姓不知道國外的情況,認為資本主義社會的老百姓處於「水深火熱」之中,雖然自己生活水平極度低下,但情緒上還滿足,沒有更多的奢求。如果沒有更大的壓迫,就不會有造反的要求。

国家组织压迫一切社会纤维,加上集权自身的自我加强性质,经济资源集中、社会控制细致有力、信息与宣传日复一日重复,结合起来形成了这里“极权制度具有超稳定性”的提法,意指民间极难发生武装革命、推翻政府。

不过这个提法也是上了年头了,里边有太多陈旧的假设和残缺的认识,更新的讨论有很多。从上层政治和国家行进方向来看,秦晖教授有个“苏联式国家的测不准定理”说法。(讲座长2小时21分)简言之就是集权发展到极权的国家,大方向上是一团混沌的,经典案例就是苏联的解体,还有集权国家都周期性经历的继承人难题。

社会层面上的新认识也很多。比如这个“當代政治觀念”专栏,谈过很多关于中国社会风险的再思考,我理解到的一个核心观念是,中国的社会与其说是稳定,不如说是时刻都处于一种多方对冲的高压锅状态。

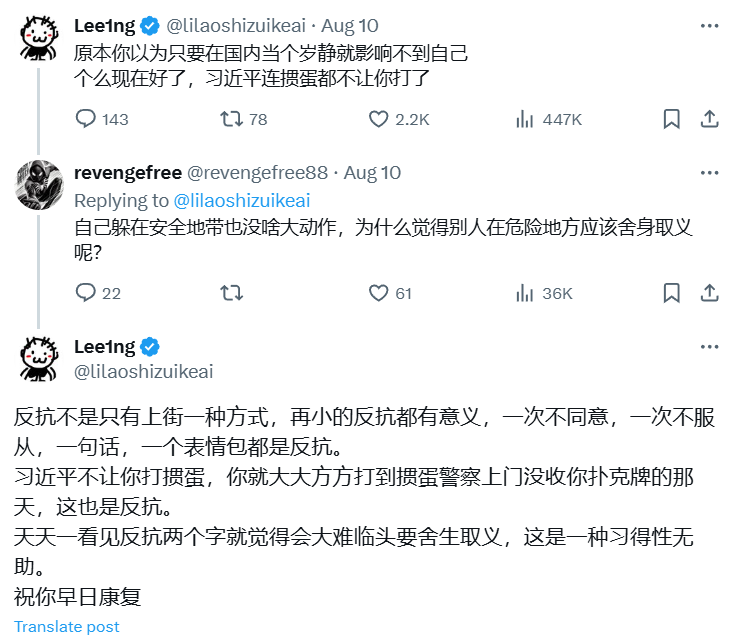

- 至于“推翻”,“造反”这些词,我现在第一时间能想到的相关说法是“习得性无助”,一提改变就直接跳到大开大合、革命战争、血流成河,是一种极其粗陋的认识。而且印象里,进入21世纪以来实际上全世界都非常少见通过武装革命达成较稳定的民主化的案例。

|

十、這個制乏糾錯機制

>p1079 為甚麼最高領導人聽不到不同的聲音?前中共中央宣傳部長朱厚澤曾對本書作者說:你站在北京天壇圜丘的園心大喊一聲,一會兒回音從四面傳來。你聽到的聲音還是你自己的聲音。天壇這個地方就象徵我們的政治體制,在這種體制下,最高統治者聽到的聲音都是自己的回聲。換言之,他發出甚麼信息,下面就會送來同類的信息。他不可能聽到與他意志不一致的聲音。

>p1080 在這個制度下的領導人不僅容易犯錯誤,而且缺乏糾錯機制。沒有糾錯機制的制度是最危險的制度,民主是最好的糾錯機制。而極權制度出現錯誤後,只有最高統治者幡然悔悟,才能糾正錯誤;或者通過你死我活的「路線鬥爭」,改組領導機構,才能改弦更張。

虽然这一章这一节很多语言都陈旧了,但是这里是一定要补充的,“民主是最好的纠错机制”这话,太粗糙了。民主的根本定义是自由公平的选举,用选票和代议制实现,想要达到的是负责任政府,然而这“民主”二字之外的一切都要靠制度设计与公民社会来建立和维护。连这一层认识都达不到,还张口就要什么“革命”,“推翻”,得不到什么好结果的。

>p1080 在是否出現錯誤和糾正錯誤方面,制度的重要性遠遠超過領導者的個人素質。壞制度下的好人主事,可以減少損失,但全局的損失難以發現和糾正。在大饑荒期間,由於主事的領導人素質不同,各省死人嚴重程度不同,但全國還是餓死幾千萬。相反,在好制度下的壞人主事,也會造成損失,但容易發現和糾正。壞人會很快會失去權力。

这段话里的意识好一点,但是语言表述上还是太粗糙了,我贴一段 人文中國 Humanities China Academy 发布的专栏文章《李大同 | 民主:作为理想与现实的思考》中的表述,顺便把那片文章里所介绍的新书讯也放一个,虽然研讨会本身已经结束了,但是在大聲的油管频道能找到不完整切片。

在直观上,民主可以归纳为一句话,那就是“多数人的统治”,如今的民主国家,民主只表现为通过几年一次的选民投票来确定执政党,民主仅仅充当了政权合法性的标志。执政党和政府首脑一经选出,选民们其实就没有任何干政的权利了,于是为获得选票,参政党可以说花样百出,其中最重要的,就是以高福利的承诺来收买选民。各国的经验都证明,选民可以被收买,可以被操纵,可以被胁迫,可以被蒙蔽,于是我们看见许多“最坏的民主”。

最坏的民主其实与专制极权殊途同归,它不仅会形成多数的暴政,也像专制政权一样功利与短视,只追求眼前利益,“在我死后哪怕洪水滔天”。“坏的民主”,实现起来很容易,像俄罗斯这种“民主国家”,选民大多数甚至支持普京发动的侵略战争。

而好的民主,我以为确实需要一些条件,保障一国国民的基础福祉,大致需要有这些条件:神圣不可侵犯的人权(生命权、财产权、人身自由、表达自由、信仰自由、结社自由等);一个层层自治的社会自组织结构;一个没有任何人可以凌驾其上的法治体系;一个不受政府与政党控制的媒体环境(包括专业媒体与自媒体);军队与警察不允许介入国家政治,只效忠宪法;高度普及的公民教育以及一大批合格的公民,等等,这些条件哪些是好民主的充分条件或必要条件,需要社会持续思考并获得共识。也许,英国治理下的香港可以给我们以启发,这是一个没有民主却有高度自由和法治的社会,百年内从一个破渔村发展为高楼林立的国际大都市和金融中心、贸易中心和航运中心;如今高度发达的新加坡,也基于英国治理的遗产。先有自由和法治,再建民主,或许是后发民主国家的合理发展秩序。

-----

原书信息:楊繼繩,2008,《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實》。天地圖書,第七版,ISBN 978-988-211-908-6

评论

发表评论