第二十四章:大躍進狂瀾中的國民經濟

原书及其作者:《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實(下篇)》,楊繼繩,天地圖書第七版。

系列上一篇:人口

-----

1958年8月16日到30日在北戴河举行的政治局扩大会议,是大跃进狂热和荒唐的最高峰。传出了毛泽东极为狂热的跃进思想,对人民公社和大炼钢铁做出了具体工作规定,并提出了“拔白旗,插红旗”的政治斗争口号,以保证工作的进行。导致大跃进中的正反馈机制形成,运动形势迅速激进化。

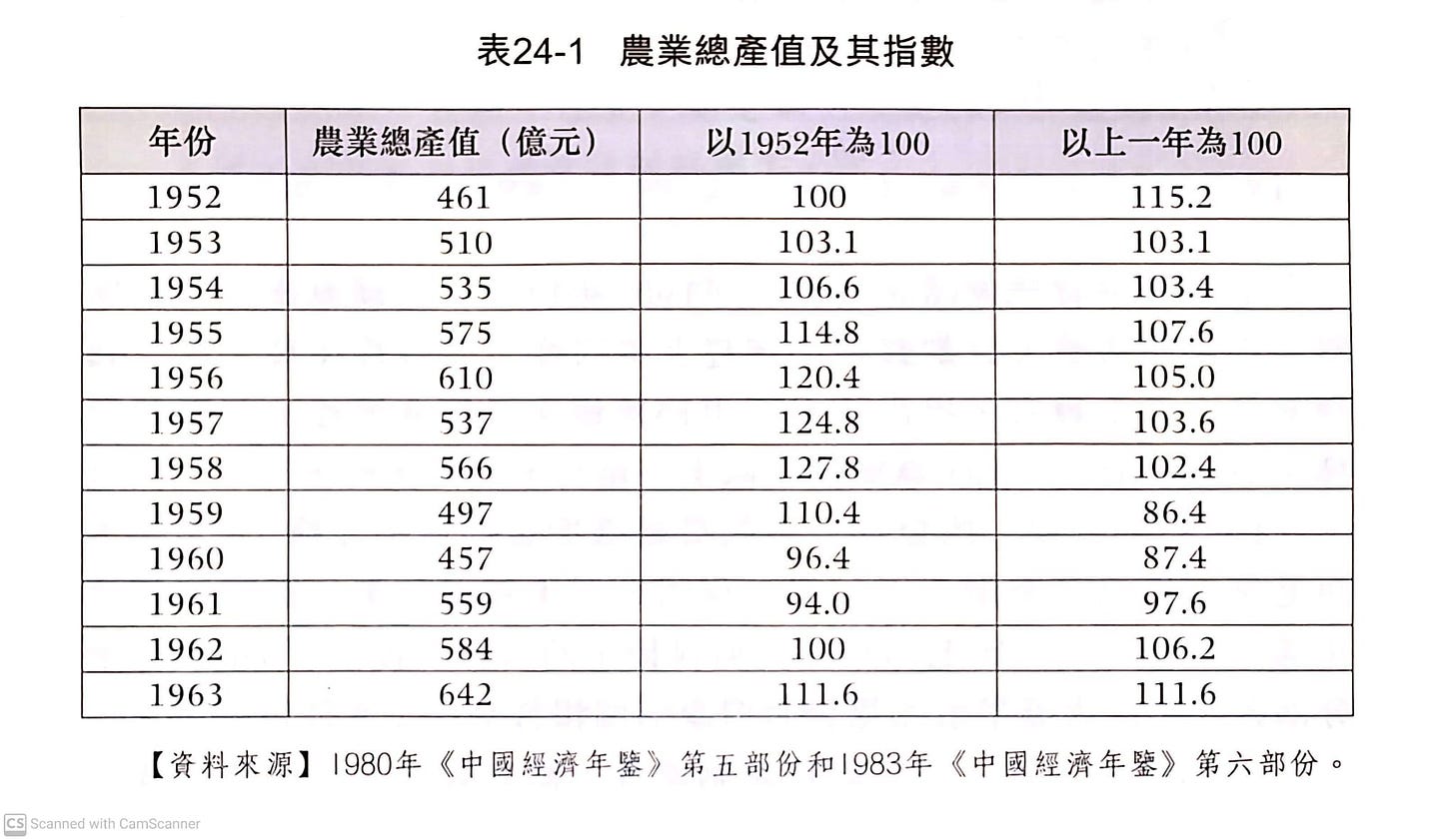

一、農業躍進,糧食減產

>p1002-1003 大躍進是從農業開始的。農業的躍進就是要完成《1956年到1967年全國農業發展綱要》。具體目標是,到1967年,全國糧食總產量將達到1萬億斤。如本書第二十二章「糧食問題」所述,共和國成立以前糧食(包括大豆)最高年產量是1936年的3,000億斤,事後的實際情況是,1967年糧食總產量只有4,374億斤。1996年才突破1萬億斤,以後一直在1萬億斤上下徘徊。可見,這個指標「冒進」了30年,當時卻作為政治任務層層下達,非完成不可。

>p1003 農業大躍進的前奏是水利化運動。1957年冬,中共中央就發出了《關於在今冬明春大規模開展興修農田水利和積肥運動的決定》。以後,各地投入了大量勞動力,開展了轟轟烈烈的群眾運動。興修水利是應該的,但要求過高過急,超過了社會的承受能力,在修水利過程中,又不講科學,強迫命令,蠻幹,好的出發點,就造成了壞的結果。

>p1003 1億農村勞動力興修水利是個甚麼概念呢?1958年,全國人口為65,994萬人,其中農村人口為55,303萬人,農村勞動力約有2.65億人,即每2.65個勞動力中,就有一個人上了水利工地。這是全國平均而言,那些有大型水利工程的地方,投入的勞動力遠遠超出了這個數比例。在很多地方,每家都有人長期在水利工地上。

>p1005 水利化運動和積肥運動,使得運輸任務重。上級要求各地在搬運土方和肥料時,用手推車取代扁擔。於是,各地又大搞「車子化」的群眾運動。為了造車子,不僅砍樹,還把農民家裏的板凳也拿來做車子。有了車子,為了提高速度,上級要求給車子裝上軸承,於是又搞起了「軸承化」。軸承哪裏來?發動農民自己製造。於是,千家萬戶拿起鐵錘砸鐵珠子。農村鐵匠把這些珠子鑲嵌在大小兩個鐵圈之間就算是軸承。顯然,這樣的軸承是不能用的,大量的人力物力被浪費了。

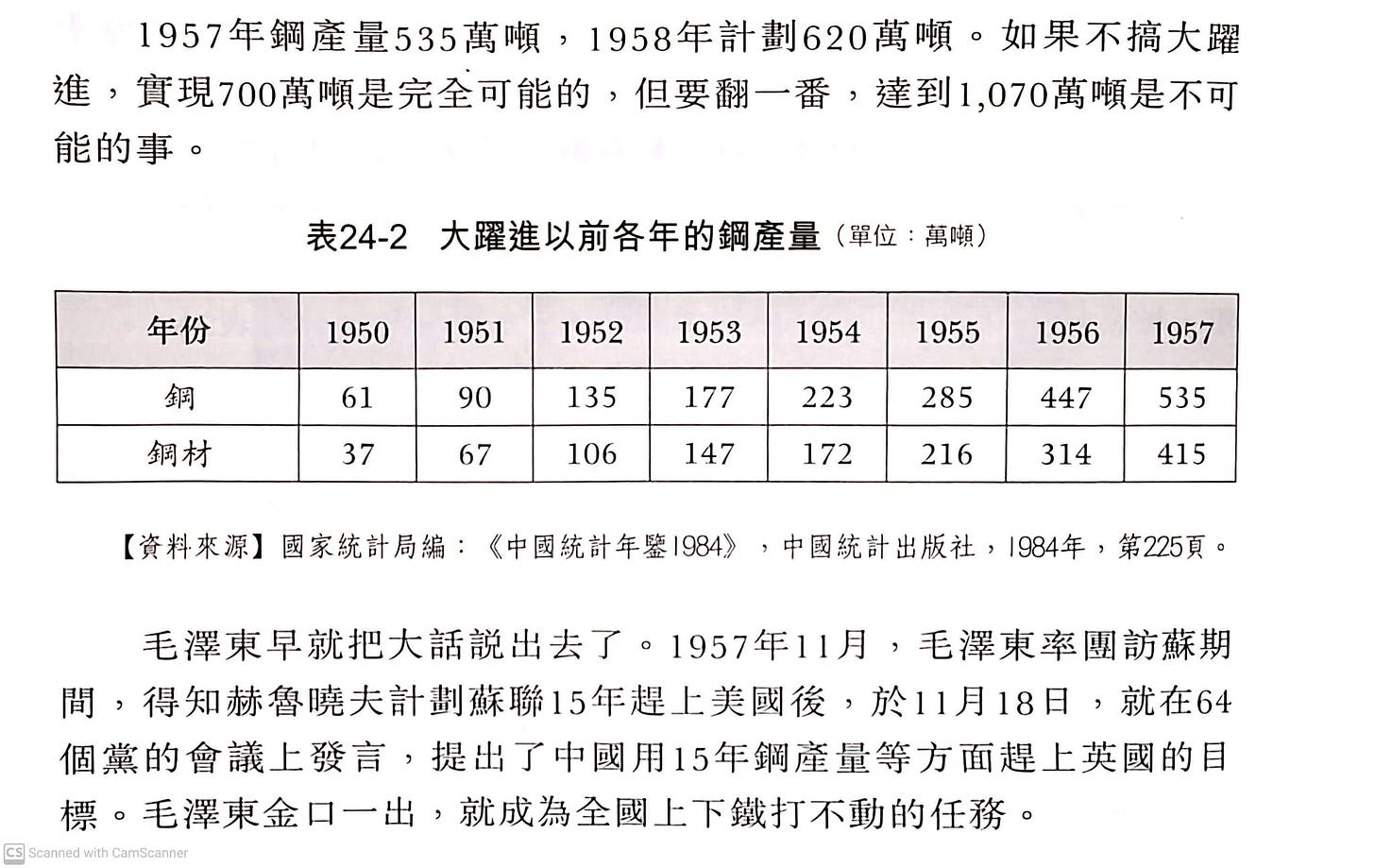

二、以鋼為綱,搞亂全局

毛泽东一旦思想狂热,高层官僚就开始竞赛似的一个比一个狂热,然后反过来影响着毛更加自信盲目。

官僚只关心政治表态,狂热的中心——钢铁指标是否能做到两三年超英赶美,没有人在意是否现实,也没有各种决策和监督机制让不同的社会声音参与进来,更不可能让这些社会力量获得足够的话语权让头脑发热的权力中心强制冷静。

中央权力和国家力量说一不二的结果就是,错误的决策畅通无阻,中央看不到自己的错误根源,出现了意料外的阻碍就用行政力量强推政策。任何主体总会有认知死角,而如果决策力量是来源单一而强大的,任何决策都有可能演变成灾难的飓风。

>p1010 中央命令一下,到地方就變成了荒唐的行動。河南省遂平縣提出了口號:「建百廠,設萬爐,日產千噸」。後來以發展到:「社社建爐,鄉鄉建廠,三天準備三天建,五天投入生產,日產萬噸鋼」。為了找礦報礦,他們提出:「向深山進軍,向高山要寶,白天山河一片人,黑夜山河一片明,撒下天羅地網,圍剿山中寶藏,不漏一個山頭,為找到6,000萬噸鐵礦石而奮鬥!」

>p1014 《人民日報》提供的這些鋼鐵產量的數字,和它提供的糧食產量的數字一樣,完全是天方夜譚。但是,對這些謊言不容懷疑,誰懷疑,誰就要倒霉。時任中央工業部副部長的高揚到河南了解大煉鋼鐵的情況,他發現「小、土、群」煉鐵爐煉出的根本不是鐵,只是一些熏得烏黑的石頭。高揚當即對禹縣委書記刁文指出,這裏有嚴重的弄虛作假現象,上報的數字90%與實際不符。高揚還向中央工業部和中央監委寫了報告。但是,他一回到北京就受到批評,後被定為右傾機會主義分子。

《人民日報》的這些假話比賽的惡果不僅是數字的浮誇,而是以中共中央的權威使荒唐更加擴大,逼迫人們在錯誤的路上走得更遠。

>p1015 不講科學的蠻幹,必然受到科學的懲罰。1958年四季度和1959年一季度,各鋼廠調入的生鐵,合格率不到一半。有的小高爐處產的生鐵含硫量超過2%、3%,有的高達6%。生鐵質量太低,用這種生鐵作原料的大鋼廠產品質量也下降。鞍鋼1958年四季度一級鋼在全部鋼產量中的比重,由原來的93%下降到50%以下,1959年初的幾個月,鞍鋼每天有3,000多噸鐵水不能煉成鋼,只能鑄成鐵塊。不僅質量差,成本也上升。原來生鐵的調撥價每噸150元,小高爐生鐵的成本多數為250—300元,為了鼓勵群眾煉鐵的積極性,從1958年9月起,小高爐生鐵的調撥價提高到200元,虧損部份由國家財政補貼。僅這項補貼就佔當年財政收入的十分之一。

插一句题外话,国内的“科学”这个词误用太广,简直成了另一种迷信,上面这段话里的“科学”实指“客观规律”。我的概念区分由这个视频启发,全长1时48分。

>p1015 大煉鋼鐵只折騰了幾個月時間,但給中國人留下的創傷是多少年也無法醫治的。大量農業勞動力成了鋼鐵大軍,使糧食爛在田裏沒人收穫。在大煉鋼鐵第一線,一度「放開肚皮吃飯,甩開膀子大幹」,吃掉了很多糧食,是造成1959年春天饑荒的原因之一。大煉鋼鐵還擠掉了輕工業,造成了日用品市場供應緊張。礦產資源遭到破壞,茂密的森林破砍光,古城牆的千年磚塊拆下來砌了煉鐵爐,價值連城的金屬文物都化成了鐵水。

三、工業躍進,盲目建廠

>p1016-1017 由於糧食高產「喜訊」頻傳,1958年8月17日到30日召開的北戴河會議認為,中國的農業和糧食問題已經基本解決,1958年全國每人佔有糧食的平均數已經達1,000斤左右,省一級領導今後的工作重心應當由農業轉到工業上去。…… 根據各鄉鎮提出的數字,全旗1958年新建廠礦可達1,267座。這些數字顯然帶有浮誇的成份,不可信以為真,但盲目建廠的情況是真實的。不過,全民大辦工業為以後縣鄉以下的「五小」工業播下了種子,成為1980年代鄉鎮企業的起點之一。然而,這種代價是十分昂貴的。

>p1017-1018 由於通過大搞群眾運動的方式辦工業,把過去一套管理制度都衝垮了,企業管理混亂,經濟效果顯著下降,成本提高,品種減少,產品質量下降。重點煤礦煤炭灰分,在第一個五年計劃期間平均為21%,1960年提高到24%;工業全員勞動生產率1960年比1957年下降了12%。虧損額直線上升,到1961年達到105億元。其中工業虧損46.5億元。

>p1018 由於以鋼為綱,只顧發展重工業,忽視了輕工業,輕重工業的比重1957年的53:47下降到1960年的33:67。20自行車、電池、火柴、日用陶瓷、鐵鍋、甚至女人用的髮卡等小商品嚴重供不應求,影響群眾生活。輕工產品的質量也很差,老百姓稱質量差的日用工 業品為「躍進牌」。

>p1019 為了籌集基本建設投資,就擴大國民收入的積累率。國民收入即全社會創造的財富,一部份用於當年消費,一部份用於積累,積累主要用於工業建設,以圖進一步發展。積累過多,消費必然減少,群眾生活水平必然下降。這就是所謂「勒緊褲腰帶搞建設」。如果真正有效果,「勒」幾年也是可以的,但事與願違。1958年到1961年的國民收入中,用於積累的部份共佔39.1%,積累率大大超過了第一個五年計劃時期的24.2%。高積累、高投入,卻是低效果。每百元積累增加的國民收入,第一個五年計劃時期平均35元,而第二個五年計劃期間僅有1元。

>p1021 在人們的印象中,認為大慶油田是在大饑荒年代開發出來的,認為這是工業大躍進的亮點。實際上,大慶油田的地質勘探始於1954年初,經過幾年艱辛的努力,於1959年9月國慶10週年前夕射孔試油成功。大慶油田並不是大躍進的成果。

四、全面躍進,全面緊張

>p1021 在計劃經濟體制下,由於市場不能起配置資源的作用,為了保證社會再生產順利進行,完全靠宏觀經濟領導部門對國民經濟進行綜合平衡:積累與消費的平衡,供給與需求的平衡,工業與農業的平衡,重工業與輕工業平衡,相關產業間的平衡,等等,如果這些方面失去了平衡,就是比例失調。這樣,有的部門生產能力閒置,有的部門生產能力不足,就會造成嚴重的浪費。此外還有物資平衡,財政平衡,外匯平衡等,這些也是保證社會再生產順利進行的必要條件。

但是,在大躍進期間,由於按主觀意志行事,搞亂了國民經濟各部門的相互關係,國民經濟比例嚴重失調。由於是在計劃經濟體制下,這些失調又不能靠市場配置資源去自動地平衡,就帶來了極其惡劣的後果。

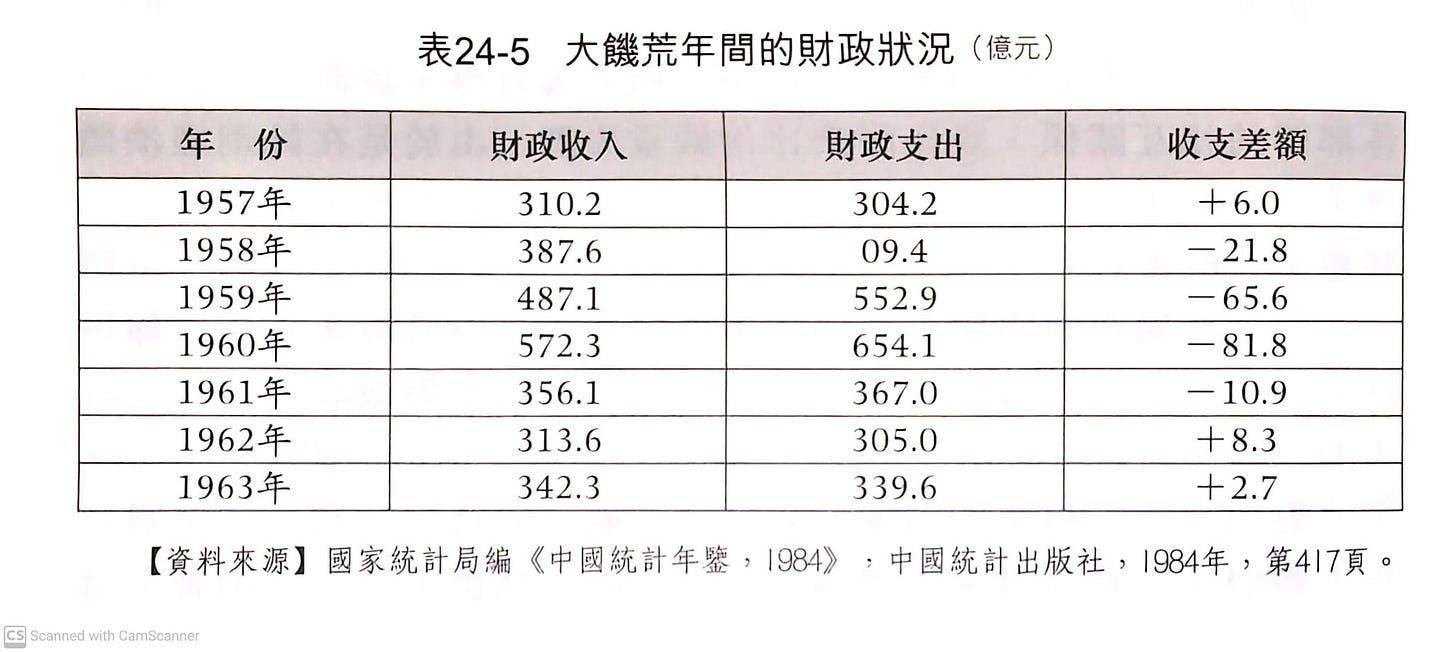

财政要承担大基建支出,基建大小项目像无底洞一样的浪费资金、不产效益,国家一边挤占国民财富,一边仍然入不敷出,那就只能通胀、赤字、欠外债。

- 商品供应全面紧张,商业部门感到增加库存的压力,但增加的库存都是有量无质的低劣产品。商品供应越严峻,干部多吃多占、走后门的现象就越多、越显眼,国与民争利就更尖锐。

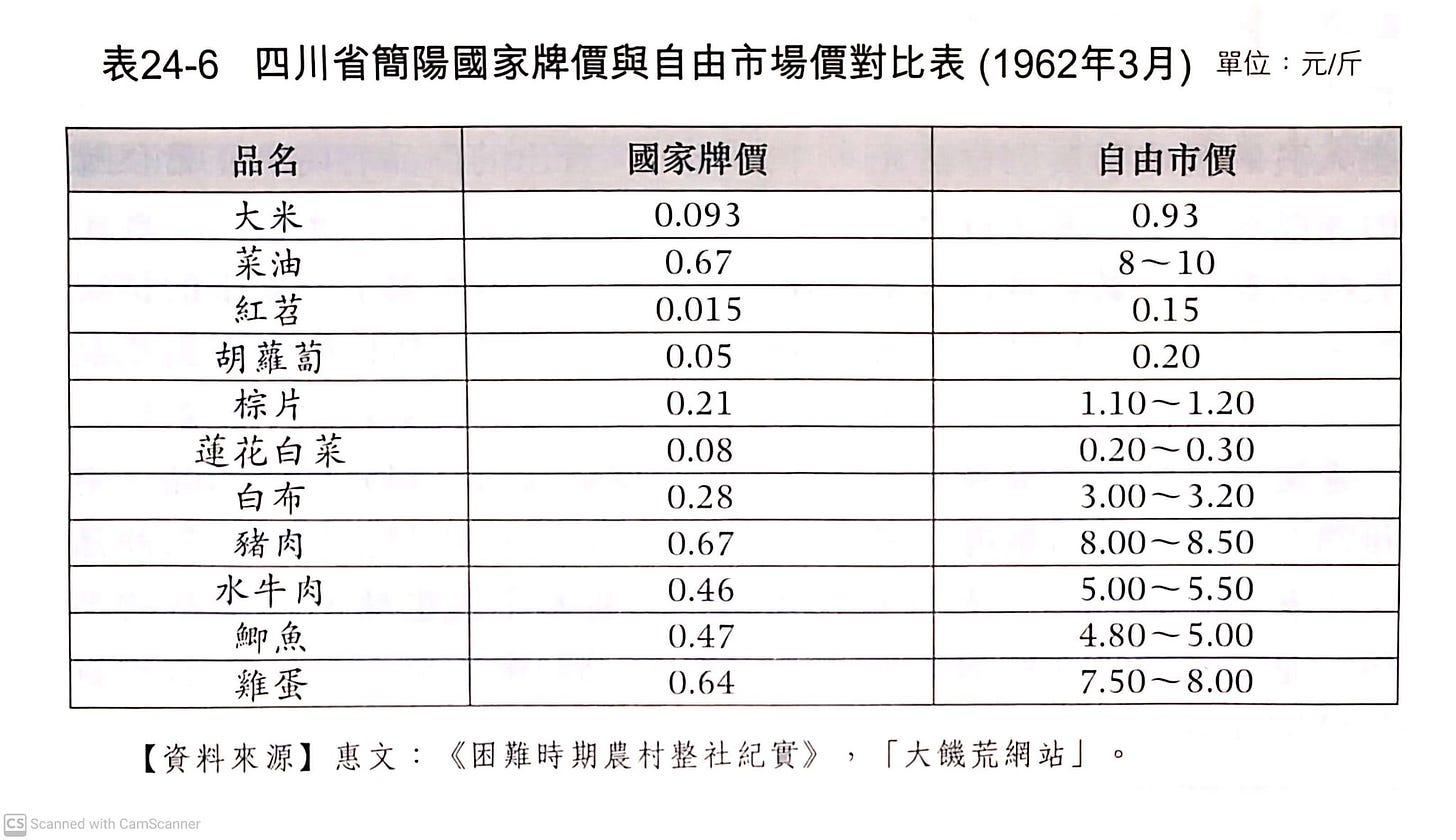

货币贬值,商品涨价,物价却受行政挟制不能涨价,市场无法自我调节,越管制问题越恶化。管到彻底无以为继了,潦草放开,1962年间一时物价激涨。

简单链接一下历史,毛时代这种无以为继的计划经济办法,到了改开年间演变为价格双轨制,引发1988年价格闯关,后来总归还是社会生产慢慢跟上了,经济发展解决一切问题。改开初年,因为政府信誉扫地,经济乍然放开后社会各界的投机短视行为都很严重,经济改革的进退失据在70-80年代是当时众多社会运动的关注热点之一。

五、被迫調整,一波三折

>p1025 面對國民經濟的困境,在1960年7月召開的北戴河中央工作會議上,不得不提出對國民經濟進行調整。所謂調整,實際就是從前兩年過激的政策中退回去。不過,在這次會上,調整的目的還是為了保證完成鋼鐵生產任務。

1960年,中共中央在转批《国家计委党组关于1961年国民经济计划控制数字报告》时就正式提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,但是这个方针直到后续的西楼会议和五月会议后才真正铺开落实。西楼会议是1662年2月21日,刘少奇主持召开的中央政治局常委扩大会议;五月会议是同年5月7日到10日刘少奇在北京主持召开的中央工作会议。

(1)減少城鎮人口,精簡職工

(2)壓縮基本建設規模,縮短基建戰綫

(3)縮短重工業戰綫,實行某些必要的關、停、併、轉

(4)加强對農業的支援,大力發展農業

(5)對一些急需的工業進行了充實

(6)整頓了經濟秩序,整頓了管理

(7)穩定市場,回籠貨幣,消滅財政赤字

>p1030 經濟調整也付出了沉重的代價。在「全民所有制」條件下,說是「全民」所有,實際無人負責,工程下馬以後,很多地方對停建、緩建工程撒手不管,造成了很大損失。

我一直觉得中国这种“一管就死,一放就乱”的现象完全就是管理落后的不同表现方面,但里面具体是什么机制还没想清。

>p1032 但是,這樣大步倒退,雖然穩住了經濟,但毛澤東從心底裏是不滿意的,國民經濟稍有轉機,他就想反右,1962年夏秋經濟形勢剛有轉機。毛澤東等人卻認為形勢本來不錯,主張實行大調整的人把形勢看得過於嚴重了,犯了所謂右傾錯誤,颳了「黑暗風」。於是在8、9月間相繼召開的北戴河中央工作會議和八屆十中全會上,就又發動批「右傾」,提出了「千萬不要忘記階級鬥爭」的口號,為新一輪政治鬥爭埋下了殺機。

-----

原书信息:楊繼繩,2008,《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實》。天地圖書,第七版,ISBN 978-988-211-908-6

评论

发表评论