第十三章:各省饑荒縱覽

原书及其作者:《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》,杨继绳,天地图书第七版。

系列上一篇:贵州

-----

>p574 本書前面十二章介紹了十二個省和城市的情況。這十二個省是我一一考察過、並閱讀過檔案資料的。還有一些省份我沒有專門考察,卻通過各種渠道得到了一些資料。對於這些資料,這裏作一些介紹。

一、十二省以外情況

1. 山西壽陽事件

- 五风造成严重破坏,然后反右、反瞒产。当时从别地调来的县委第一书记王之一政治斗争从县委内部开刀,党同伐异,手段残忍狂热,在官僚系统内部形成了歇斯底里的狂热和残忍。

2. 廣西環江事件

- 大跃进前,在1956年发生过一次饥荒,后来在一定的社会监督下对当时干部进行了追责和处理,但到了大跃进年代后此事被毛泽东视为社会力量挑战党的权威。

- 既然没有吸取类似情况下的教训,同样的情况下重复同样的错误也是必然。到了1958年又饿死人,新任的县委书记洪华压制干部不许开粮仓救灾,强力管制和摧残逃荒人员,严厉封锁消息、阻挠调查。

3. 中寧事件

- 宁夏中宁,高指标、高征购摧毁生产,然后反右、反瞒产私分、整风整社一个不落。

4. 福建省的災難

- 五风和官僚主义肆虐,高征购低返销剥夺了农民口粮。

5. 青海也是一個重災省

二、各省饑荒程度輕重不同

>p589 由於中國當時是一個政治權力高度集中的國家,又實行高度集中的計劃經濟體制,國家壟斷了一切經濟資源,嚴密控制着一切經濟生活和社會生活。那時,在全國所有的地方都有同樣的組織機構,都執行同樣的政策,都流行同樣的政治話語;全國每一個人都生活在中國共產黨領導下的某一個組織之中,都喊同樣的口號;在相同的時間內各地的官員們都在召開同樣內容的會議。由於全社會,都是同樣的情況,一旦出現制度性的災難也必然是全國性的,受難者找不到逃脫之地。所以,大饑荒是覆蓋全國的。

因此,在這一冊介紹各省的情況時,讀者會發現,各省情況是那麼樣地相似:浮誇,多報糧食產量——在虛報產量的基礎上的高徵購——完不成徵購任務就大搞反瞞產私分——大辦公共食堂——食堂停伙——農民飢餓而死。「五風」在各地橫行,「衛星」在各地升空,大辦鋼鐵在各地都是同樣荒唐。

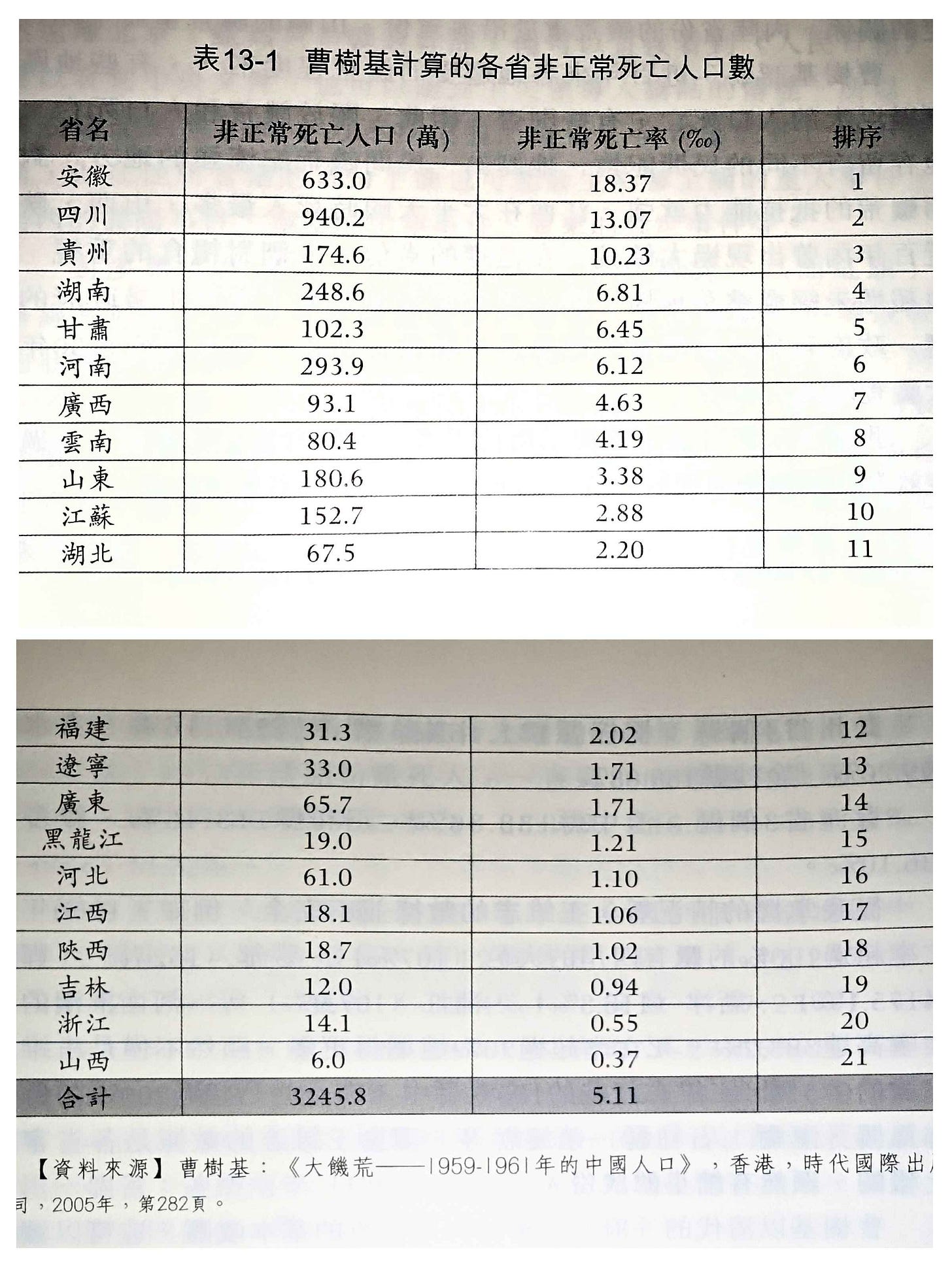

但是,各地饑荒輕重程度有所不同,非正常死亡率因地而異。

三、饑荒輕重不同的原因

>p592 李若建認為,饑荒輕重不同與各省的地理位置和自然條件有一定的關係。内陸省份的饑荒重於沿海省份,山區的饑荒重於平原。

曹樹基認為,近百年來各地遭受的饑荒程度不一,有些地區經歷過巨大的人口死亡,有些則否。因此,關於饑荒和人口死亡,各地留有不同的民間記憶。他認為,民間饑荒記憶強的地方,對新的饑荒的抵抗能力就強。

……

我認為,李若建、曹樹基兩位學者提出的看法值得重視。不過,我認為下面兩個原因對造成地區死亡率的差別起着重要作用:

~ 哪裏的地方的官員對毛澤東的向心力越强,哪個地方的饑荒就越重。P593 ~

- 上对下的绝对职务任免权导致越是媚上欺下的官员升迁就越快,不跟形势的官员就不得志,而权力的绝对与腐败的绝对则使得升迁诱惑与政治风险的对比让人无法承受。这在政治机器内部形成一种逆淘汰机制,一切不把党性放在第一位的官员都被不断地往外甩,而政治控制过度必然导致改错能力凋敝;另外这种完全没有制约和彻底深入基层的中央集权,必然导致“权本位”风气在全社会弥漫,这会让全社会的底线都不断退步,使得以上一切问题不断自我加强;于是极权对于社会自发组织能力的不断摧残和绝对腐败更加不断的扩大,使得政治控制和中央集权更成必须。

- 对中央的狂热“创造性的发挥”,步步紧跟政治形势,党性压倒人性,以致残忍极端。而对中央路线不这么掏心掏肺的官员,在逼不得已的政治框架下多少做一点枪口抬高一寸的灵活处置,就能救活当地许多的人命。书中给出了死人较多的山东省内,没有饿死人的昌乐县为例,其当时的县委书记叫王永成。

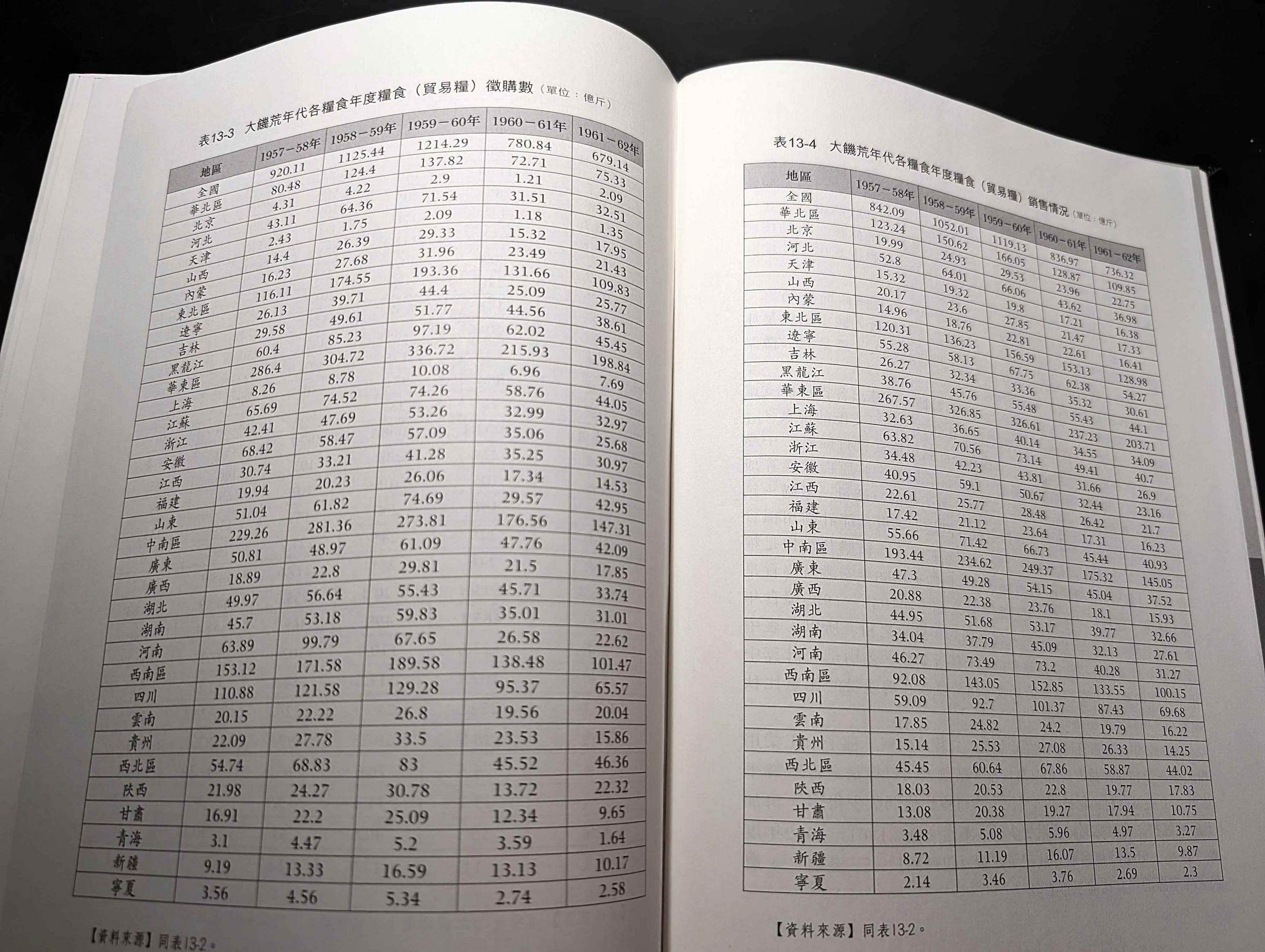

~ 哪個地方糧食徵購多、返銷少,哪個地方的饑荒就重。P596 ~

P602 從1959年和1960年從這些數字可以看出,那些饑荒比較嚴重的省份和人均擁有糧食420斤以下的省份絕大部份是重疊的,如安徽省、山東省、河南省、四川省、貴州省、甘肅省、廣西壯族自治區等。另外還有湖北、湖南、福建三省僅1960年人均擁有糧食低於420斤,饑荒也較嚴重,但比上述10個省輕一些。饑荒嚴重程度與人均擁有糧食數也有不重疊的情況。如江蘇、河北、山西三省,人均擁有糧食也很低,當然也有饑荒,但其嚴重程度遠不如前面幾個省。這說明,人均擁有糧食是造成饑荒最基本的原因,但不是唯一的原因。其他原因有:政策上是不是允許農民靠自己尋找食品,即對自留地、三邊地的放寬程度;水利工程是不是太多,是否過度超過農民的體力支出;是堅持辦公共食堂還是允許農民回家做飯等。這些都與對毛澤東的向心力的強弱相關。

-----

原书信息:楊繼繩,2008,《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實》。天地圖書,第七版,ISBN 978-988-211-908-6

评论

发表评论