第二十二章:糧食問題

原书及其作者:《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實(下篇)》,楊繼繩,天地圖書第七版。

系列上一篇:庐山

-----

>p914 中華人民共和國成立以後,糧食短缺就成為十分突出的問題。用國家的行政力量加速推行工業化,增加了城市對糧食的需求;強制性的農業集體化挫傷了農民的積極性,減少了糧食的供給。因此,糧食供求矛盾日益尖銳。在計劃經濟體制下,一切資源都在政府嚴密的控制之下,對極為短缺的糧食,中央政府對其生產和分配實行直接管理。控制越嚴密,糧食越短缺;糧食越短缺,控制更加嚴密。

>p914 1958年以後的大饑荒,是在糧食統購統銷的制度背景下出現的。統購統銷,消滅了糧食市場,扼殺了使糧食增加產量的市場動力;統購統銷,剝奪了農民取得食物的權利,每一餐飯都仰仗政府供應。集體經濟,又剝奪了農民通過個人的加倍勞動,增加食物生產的權利。統購統銷和集體經濟又是計劃經濟體制的必然。從這個意義上說,大饑荒和計劃經濟制度密切相關。

一、統購統銷以前的糧食情況

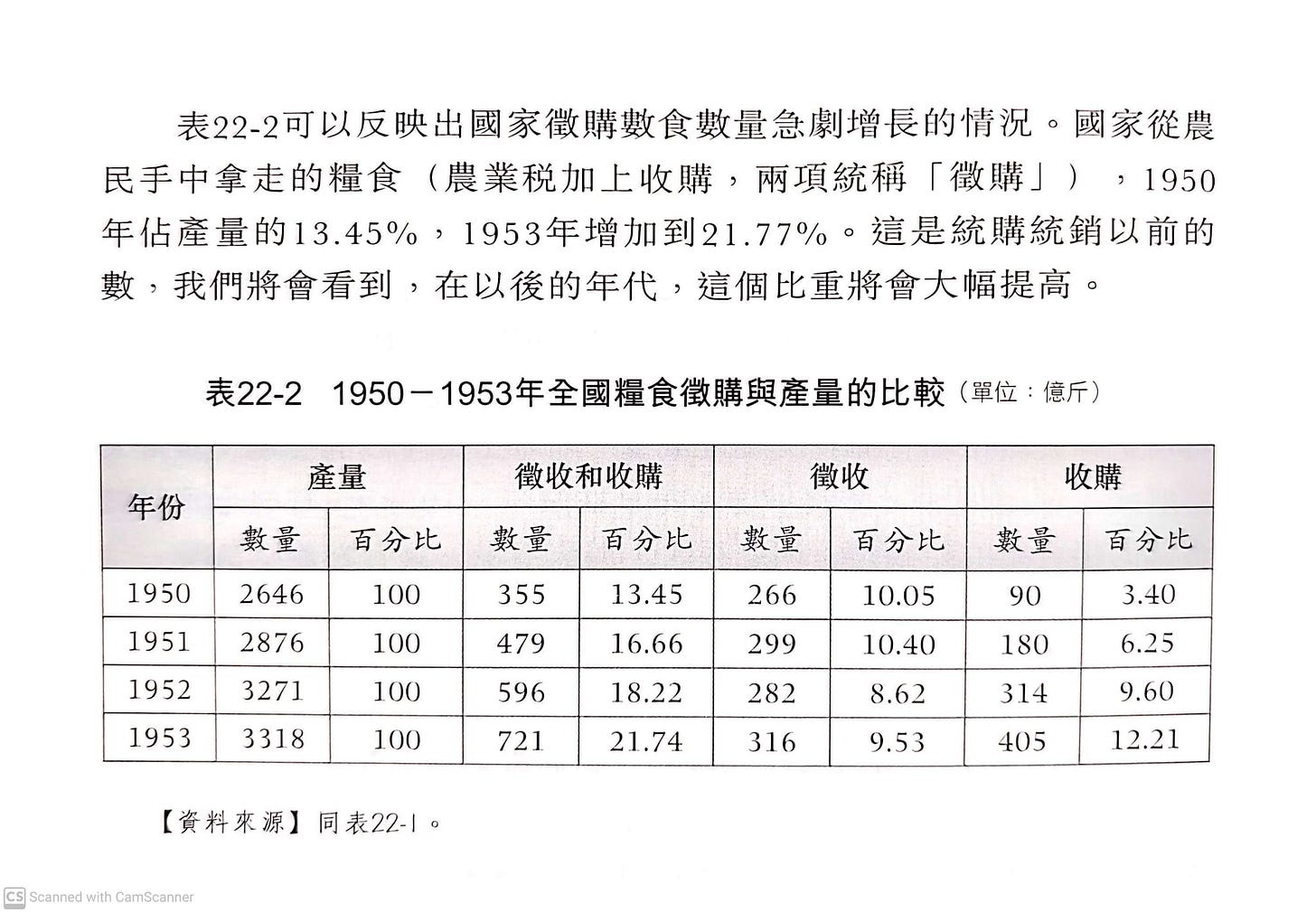

- 1953年以前,土改推行和建国结束内战使得粮食连年增产,国家力推工业化、城镇化、扭转粮食进口局面带来的征购需求增长又更快。1952年成立粮食部,仅以保证国库收支平衡为念,统购统销前就和私商争粮,统购统销后就与农民争粮。

二、統購統銷以後農民基本沒吃飽過

>p917-918 所謂統購統銷就是借助政權的强力,把全部糧食都置於政府控制之下。農民生產的糧食全部賣給國家,全社會所需要的糧食全部由國家供應。農民自己食用的數量也得由國家批准後才能留下。全國城鎮5,000多萬個家庭每家一個糧本,憑糧本供應糧食。在市面上沒有國家的糧票買不到一口吃的。這種作法當然會引起農民的強烈不滿。1953年10月10日,在全國糧食會議上陳雲說:「我現在是挑着一擔『炸藥』,前面是『黑色炸藥』,後面是『黃色炸藥』。如果搞不到糧食,整個市場就要波動;如果採取徵購辦法,農民又可能反對。兩個中間要選一個,都是危險傢伙。」

在專制制度下,剝奪和保障是並存的。中央政權剝奪了老百姓的勞動成果,但給老百姓以最低生活保障。從陳雲肩擔兩個「炸藥包」的體驗可以看到,一個政權想為其被統治者提供必要的保障是非常困難的。政權不是萬能的,「一家包天下,天下靠一家」是很難很難的。所有的國家主義者都輕視了這種困難。

>p918 統購統銷不僅是解決城市糧食問題的手段,也是計劃經濟體制的重要組成部份。

還需要指出的是,當時全國自耕農戶有1億幾千萬戶。國家直接向一家一戶收購糧食遇到了技術上的困難。於是,把分散的農戶組成合作社就成為必要。農業集體化,不僅是社會主義理想的需要,也是糧食統購統銷的需要,即國家控制糧食資源的需要。

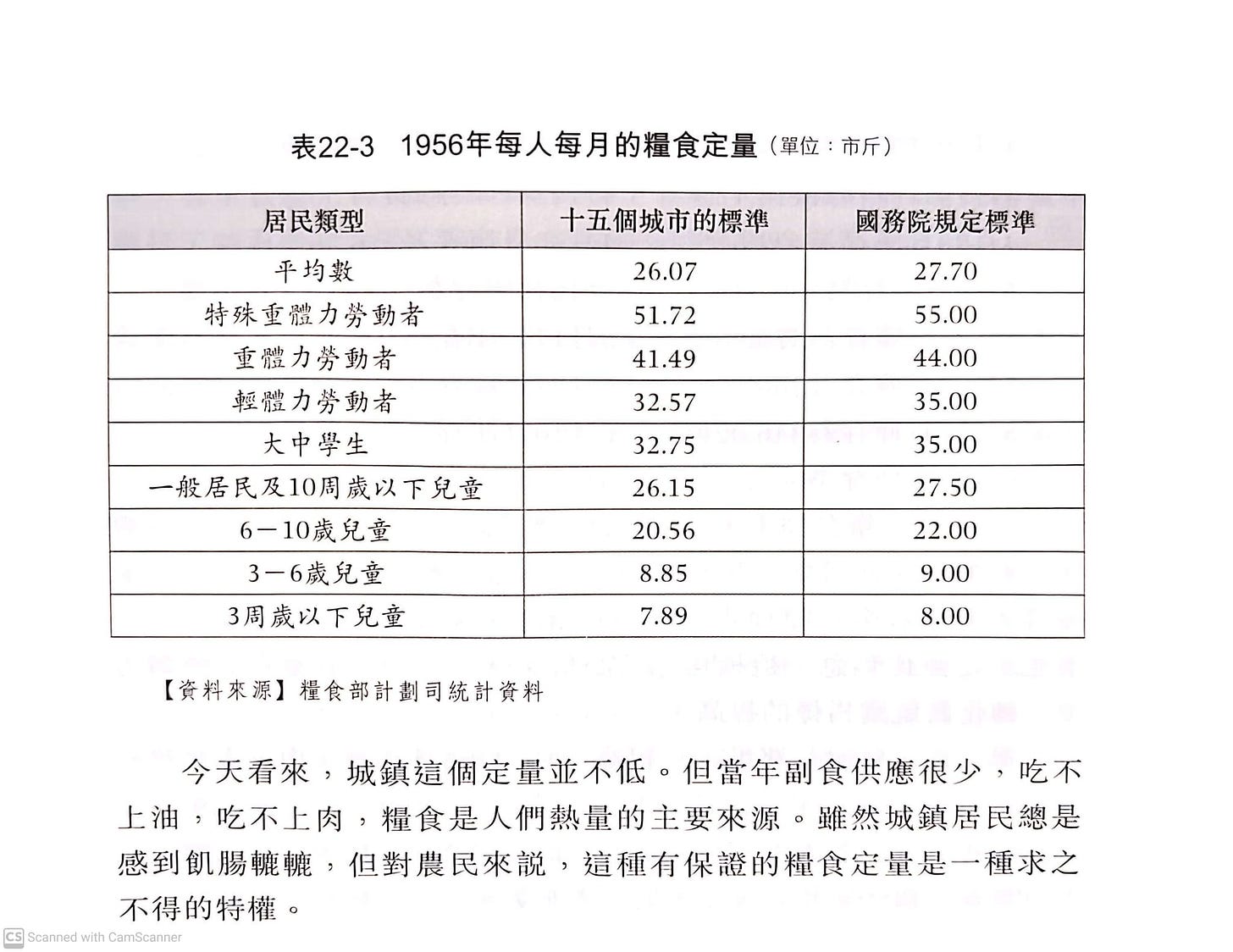

在統購統銷中,國家規定了城鎮人口每月的糧食定量。各省為了使自己有一定的餘地,在國務院規定的定量中又扣除一部份,使居民的糧食定量略低於國家的定量。

人治独裁体制下的整个社会其实都处于没有保障和不稳定的状态中,需要自己为自己留余地,实际上就会产生互相掣肘和争权夺利的效果。四处留余地导致权力在空转中消耗,而权力越是消耗磨损,中央就越需要集权,集权越是加强,各地方越需要自保的余地。

统购统销制度成型后,国家领导层的意愿非常顺畅的就能经由官僚系统转为巨大的强迫力量。在中国这个本来就没有分权制衡理念的环境里更是一步到位把粮食问题完全和政治绑定。关于粮食的管控和支配权也被层层上缴,农民的自发调节完全无法抗衡国家的专政力量,市场用价格讯号调节生产消费的能力被直接取缔,粮食部门和相关统计部门考虑政治多于考虑民生实际,国家领导层基于这些信源的经济工作其实就相当于蒙着眼睛自说自话。

|

三、「大躍進」前糧食就很緊張

- 政府高层对民生的需求感受不强烈,对于扩军、出口、工业化与城市化的执念则极深。统购统销这个利器在手,粮食的供需一遇矛盾就有了最简洁的解法——政权控制一切。和大饥荒直接相关的粮食征购和返销指标不反映生产情况,反映领导想法——关于国家需求的焦虑和对于形势的主观认识。

>p925 李先念說,現在城鎮人口逐年增加,今後城鎮的糧食供應每年大約要增加二、三十億斤,即每年銷量要增加6%左右。怎麼辦?一要堅持「三定」(即一級一級政府向下定產量,定收購數,定銷量)為基礎;二要增產增購;三要堅持統一調度;四要堅持先公後私;五要嚴格控制銷量;六要加強政治工作。明眼人一看便知,這六條歸結起來就是一條:加強政府對糧食的控制,多徵購,少銷售。

- 當時全國正在進行社會主義教育。陳雲在8月31日的講話中說,要把社會主義教育和糧食購銷工作結合起來,用社會主義教育推動糧食收購工作。乘着社會主義教育和年景較好的機會,應當多收一點糧食。

- 粮食问题性命攸关,中央和省市地方、地方和农民之间的角力虽然还是权力大就赢面大,但还是存在一定的来回博弈,形势变化不像政治斗争那样飘摇。

- 集权态势一旦形成,粮食调剂完全依赖国家级别的征购、返销和调拨,安排粗糙、僵化死板就是常态;上下角力中的粮食在地理空间上来回运输,浪费也是一笔不小的数字;国家既没有关心民生的动力,也没有了解生产实情的方便途径,国家意志一旦遇阻就可用政治压力推行,轻易就能把个体农民碾的粉身碎骨。但国家越是加压,潜在的社会压力就越是加剧,政府于是越感紧张就越是加压,因为继续加压永远都是代价最小最容易、效果最及时的手段。

- 缺粮和继续缺粮的死循环完全就是中央政府管出来的,从统购统销制度出世之日起就是。

四、毛澤東擔心「糧食多了怎麽辦」

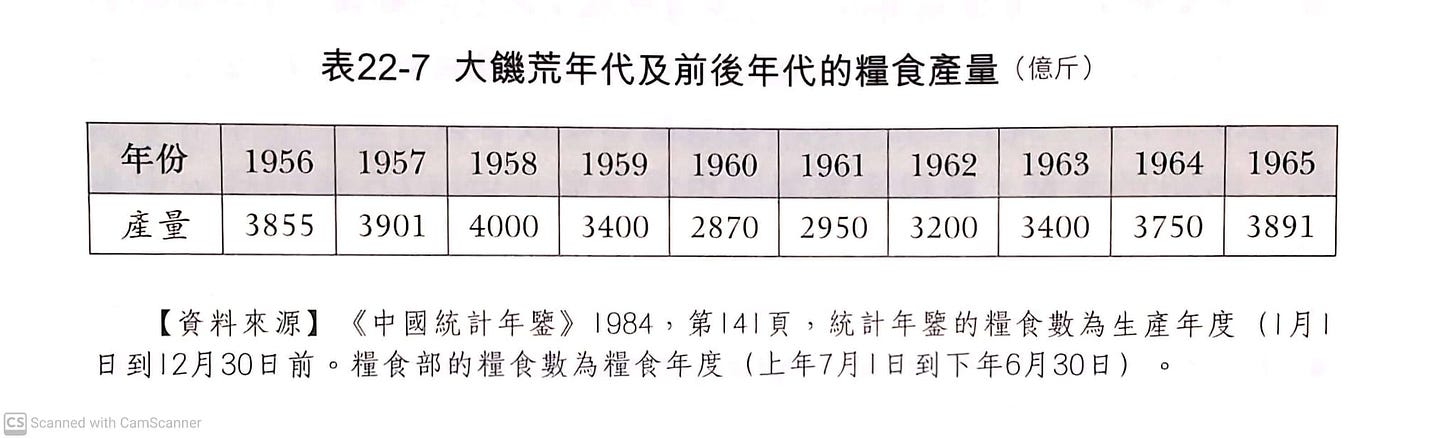

>p929-930 由於「大躍進」期間「五風」成災,農村生產力遭到巨大破壞,糧食大幅度減產。全國糧食總產量1956年就達到3,855億斤,1958年估計為4,000億斤,1959—1963年,一直在3,400億斤以下,最低的一年即1960年只有2,870億斤,低於1951年。到1965年才恢復到1956年的水平。

- 国强民弱叠加领袖崇拜的状态下,国家的大政方针完全跟着领袖的想法走,专制集权加强是很容易发生的事。专制集权一旦加强,国家加速滑向不可挽回的灾难的可能性就跟着加强,一旦走上这条路后的集权本身又是自我加强的。大跃进的两大性质,下层无法自救,上层一旦出错就被层层放大,是集权走到尽头的必然。

|

>p930 人們通常認為,1958年糧食「放衛星」只是下面幹部的荒唐,是下面幹部欺騙中央。實際上,這種荒唐行為是上下互動的結果。最早是毛澤東在成都會議上說:「要舉豐收的例子,搞幾十個、百把個例子,來說明對立統一和相互轉化的概念,才能搞通思想,提高認識。」毛澤東一句話,黨報立即緊跟,馬上宣傳「豐收的例子」,就放起了「衛星」。上面有高產的希望和急切心理,並且聽不進「保守」的意見,下面就千方百計地迎合上級的意圖。毛澤東希望畝產1萬斤,下面就會送來畝產10萬斤的好消息。浮誇,實際上是對上層意志的迎合和誇大,而這種迎合和誇大是權力機器的利害所迫。

>p936-937 問題的嚴重性不僅在於下面的浮誇,而且在於相當多的中央領導人以至中央工作會議,竟相信這種天方夜譚的高產紀錄。毛澤東對這些高產「衛星」有時相信,有時懷疑,但相信還是主要方面。他對1958年糧食成倍增長深信不疑。1958年9月中旬的一天,毛澤東在武漢對王任重說:「許多事情看來怪得很,要就沒有,或者很少,要就很多很多。過去九年糧食增加很慢,老愁糧食不足,可是今年一年就增加了幾千億斤。今年翻一番,明年還可能翻一番,這樣我們糧食就多得不得了。鋼也一樣。過去九年搞了幾百萬噸,今年幾個月就可能增加幾百萬噸…你看怪不怪。」…… 這些自認為「認真」的高管們卻是被下面幹部「認真地」騙了一把。而下面幹部之所以騙上面,也是上面迫出來的。

>p938 在「糧食多了」的認識確定以後,1958年8月17日到30日召開的北戴河會議上,要求各省把工作重心轉移到工業方面去,從而掀起了全民大辦工業運動,使農業受到了破壞性的衝擊。本書第二十四章第三節對此有介紹。

五、殘酷的高徵購

>p939 糧食高產的神話帶來了兩個直接後果,一是大吃大喝;二是高徵購。大吃大喝是在1958年秋季短暫時間,但也是造成1959年大饑荒的一個原因。有些地方「吃飯放衛星」,「甩開膀子幹,敞開肚皮吃」,一天三頓乾飯。個別地方還開「流水席」,給過往行人大開方便之門。來了就吃,吃了就走。

>p940 由於大辦鋼鐵,大辦水利,留在農業上的只有老年、婦女和兒童,已經成熟了的糧食爛在田裏不能收。湖北省五、六百萬人上山大辦鋼鐵,留在農業戰線上的勞動力很少,有的鄉只留下幾個男勞動力。在這種情況下,還提「秋收放衛星」,莊稼熟了不收割,等着放衛星的時候,「青黃一齊割」,個別地方甚至出現臘月二十七還割穀子的怪現象。收穫上浪費,一般要丢失一成左右,有些地方、棉花、花生、紅苕丟失二、三成。

>p940 對農民致命的打擊是高徵購。由於把1958年的糧食總產量估為8,500億斤,公佈數為7,500億斤(兩三年後糧食部的數字是3,980億斤,1980年代統計局公佈的數字為4,000億斤,實際有多少只有天知道),徵購指標也就水漲船高。1958—1959糧食年度(1958年7月1日到1959年6月30日),實際徵購糧食1,113.35億斤,比上一年度多徵購了195.14億斤,增長幅度為21.25%,糧食實際產量按4,000億斤算,只比上年增長0.26%。1,113.35億斤比正常年景的850億斤高出263.35億斤。

- 国家专政能力如此之强的另一个面向就是,对国民自保能力的极尽摧残。农民家里连炊具都不能有,也不能经营农副业,抗灾能力无限下降,面对以国家力量推行的强征只好一命呜呼。

- 国家机器蒙着眼睛看不到实际,于是就从领导想法开展反瞒产私分,粮食矛盾全面白热化,冲突里边掺上了血,就没有那么容易改正了。而大饥荒的结束机制,反瞒产私分的结束机制,本质上而言也就是等最高领袖终于向事实让步。但就像默默烂尾的新冠清零,只要这种改正还是流于表面,以不伤及最高领导人的权威为限,这种灾难还会随机再来。

六、糧食部的喜訊,農民的眼淚

>p948 糧食部門的喜訊是對農民壓榨和剝奪的結果。正是反右傾運動,使這一輪剝奪比往年更加順利。1959年冬到1960年冬,是餓死人最多的一年。大饑荒中餓死的人,60%發生在這一年。

七、壓農村,保城市

>p949 如果說,1959年末糧食部門因收得多、銷得少、庫存增加而喜悅,到了1960年夏天,糧食部門開始嚐到上一年對農民壓榨過度的苦果了。7月12日,國務院財貿辦負責人的一個報告稱,北京、上海、天津三大城市、遼寧的10個城市和吉林部份地區情況緊急,現在糧食庫存北京、天津只夠銷4天,上海只夠銷兩天,遼寧只夠銷6天。

由於1959年冬到1960年春餓死人太多,到1960年夏,各地再也不敢多報糧食產量了。10月召開的全國財貿書記會上,各省報上來的糧食產量匯總起來只有3,535億斤,比1957年的產量3,900億斤還少。徵購進展十分緩慢,而銷售卻增加很快,糧食庫存不斷減少。

>p950 李先念說,如果每月平均銷售量不比上年度減少26億斤,今年增加33億斤的糧食庫存計劃就不能實現。李先念總是念念不忘國家糧食庫存,把國家糧庫看得比農民肚子還重要,這是統購包銷制度的必然。沒有寬裕的庫存,他就無法保證糧食供應,而糧食供應首先保城市。

1960年以后,省市地方里外不是人,既要剥夺农民以满足中央下达的征购要求,直接承受和农民的摩擦,又要为灾难负责。吃了大跃进的苦头,一路上溯到省级官员的倾向都在回归实际、在中央面前讨价还价,同时放松政策,放回的自留地缓解饥荒立竿见影。

在现代的国家组织形式中,普通国民在国家机器面前本来就是弱势,国民应该保护自己,地方官员应该保护地方。权力过度集中在任何人手里都必然导致失衡,最终伤害国家和国民,所有人都尊重所有人保有基本人权,不说就能达到社会总体效益的最大化,最少该能防止整个社会掉到地狱里去。

>p952-953 1960年4月19日的全國電話會議上,李先念要求各省加強收購副食品,他說,收購上來的蛋,80%出口,20%內銷。內銷中第一是滿足在中國的外國人,第二是資產階級知識分子。他帶有調侃地說:「無產階級專政,無產階級不吃雞蛋。工農聯盟,工農都不吃雞蛋。」他說的「滿足資產階級知識分子」,實際就是城市的特需供應。特需供應的對象一部份是高級知識分子,更多的是高級幹部。

|

八、大饑荒年代的代食品運動

>p953-955 糧食短缺,全國上下都大搞代食品運動,發動群衆尋找代食品。…… 只要中共中央一號召,下面就會搞起群眾運動。中央號召搞代食品,各地就大搞代食品運動。組織成千上萬的人上山下水,尋找各種代食品。代食品為緩解飢餓起了一點作用,但不能解決根本問題,農民因吃代食品中毒甚至死亡的不在少數。此外,政府組織的大規模的代食品運動破壞了生態環境。本書有關各省情況的章節裏,介紹了很多地方大搞代食品運動的情況。

九、農民的熱量平衡

- 这一节主要涉及生理和病理方面的计算分析,看着感觉不是很可靠,结论聊供参考:中国农民多从事重体力劳动,每天所需能量约在3400-4000千卡之间;如果是饥荒不重的地方,农民一天约能得到400-600千卡。

>p960 醫學界將飢餓分為「完全飢餓」(機體完全得不到食物)、「不全飢餓」(總熱量不足,食物成份不足)和「部份(質)的飢餓」(總熱量充足,但缺乏某一種或幾種機體必須的物質)三種。大饑荒年代,中國部份地區的農民處於間斷性的「完全飢餓」狀態,全國城鄉都處於「不全飢餓」狀態也可以說,自實行統購統銷以來,中國農民中的大多數,除了短暫的收穫季節以外,基本上處於「不全飢餓」狀態。

>p963 人在極度飢餓的狀態下,人體的各種機能活動能力下降,而在一段時間內,其本能的飢餓反射極度強烈。由於生存本能的需要,他會不擇手段地去搜尋一切能吃的東西。這時,生存壓倒一切,動物性壓倒了人性。饑到極點的人們,為了找到吃的,不考慮親情、道德、人格和其他後果。據不完全統計,全國人吃人的記錄超過一千起,其中有吃自己親人的。讀者在本書上篇中已經看到,在各省的章節中記錄了很多人吃人的事件。

-----

原书信息:楊繼繩,2008,《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實》。天地圖書,第七版,ISBN 978-988-211-908-6

评论

发表评论