第四章:安徽不安

原书及其作者:《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》,杨继绳,天地图书第四版。

系列上一篇:四川

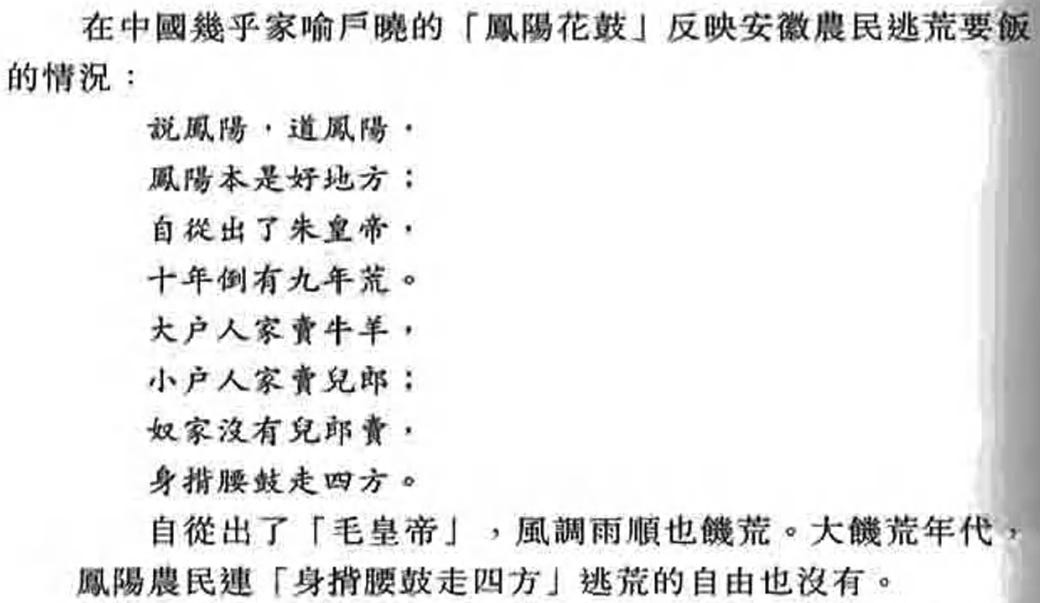

一、说鳳陽,道鳳陽

1. 鳳陽的大躍進

连年减产连年浮夸,高估产带来高征购,政治压力层层放大。

共产风和共产主义建设无偿平调集中社员的财产和劳力,导致家畜和种苗等管理不善、集中死亡,劳民伤财误农时,在社员生活上也造成大量混乱。

生产指挥权和调度权高度集中,然后瞎指挥。基层干部自发因地制宜的生产活动都要打掉,一遇上全县统一的“中心任务”就强迫社员进行完全不合理的高强度突击,而农业生产却被忽视。

>p235 喬山大隊31個村莊,1960年6月,總支書記梅某强迫群衆在半天之内併成6個莊子,拆掉房子300多間,黨員不乾就開除黨籍,團員不幹就開出團級,社員不幹就不給飯吃。

打着社会主义美好生活和人人平等的旗号,实际上社会更加阶级分明和固化,每一级的生存难易和优渥程度天差地别。这样一来,上级统治者调整下位者阶层序列的权力就无异于生杀大权,人和社会的每一个方面都出于对这种序列游戏的恐惧而自我驯化。

2. 三年餓死9萬人

>p242 鳳陽,一個不到40萬人的縣,在三年大饑荒期間,餓死9萬人,餓死人口佔總人口的近四分之一。根據新修《鳳陽縣志》,1961年全縣人口比1957年净減少了389,113人,減少的人數相當於1957年總人口的23.41%。…… 以上説的是全縣人口,若單看農村人口,情況更為嚴重。根據《鳳陽縣志》同一資料,1961年農村人口比1957年減少了89,125人,相當於1957年總人口的26.56%,即減少了四分之一以上。

>p238 一些地區規定死人后「四不准」:一不准淺埋,要深埋三尺,上面種上莊稼;二不准哭;三不准埋在路旁;四不准戴孝。更惡劣的是黃灣公社張灣小隊規定死了人不僅不准戴白布,還叫人披紅!

个人没有限制公权力的方法,没有政治权利,任何一点公权力欺压民众就不会自设底线,反而只会不断测试压低民众的底线。集权体制下的权力只自上而来,对上负责,有无限的动力去以恶意欺侮民众以加强民众对这个体制的恐惧和顺从。这样的互动会让整个社会良心和尊严的底线都不断后退。

3. 餓死農民,撐死幹部

4. 政治高壓,魚肉百姓

5. 在水利工地上

- 没有后勤或后勤比例极少,民工在饥饿和虐待条件下被迫重体力劳动,而工程设计的又没有水平,不说能完成的怎样,很大比例的工事即使完成了也没有期许的效益和标准。

6. 分田到戶,渡過難關

- 部分生产队不顾思想禁锢分田到户,单干缓解了饥荒,迅速铺开,即使后来又被中央“改正”和批斗,这种期望也没有尽灭。

二、無為風波

1. 大步奔向共產主義

- 实行供给制,大刮“平调风”

(1)大量的餓死人

(2)耕牛農具大大減少

(3)土地荒蕪,糧食減產

2. 父母官從農民嘴裏奪糧

- 通过反瞒产来应对饥荒,搜刮农民,压迫干部。

3. 農民的苦難

4. 誰講真話鎮壓誰

5. 張愷帆「大鬧無為」

实地考察,为民着想的人即使是根正苗红的高官,也挡不住大跃进的狂热,在体制性的疯狂之中,越是挣扎越是什么都护不住。

>p261-265 毛澤東在廬山會議上大批張愷帆,説他「大鬧無為」,把張愷帆定為右傾機會主義分子。而無為的老百姓,一直把張愷帆當英雄,當清官海瑞。…… 於是,張愷帆試圖糾正的「共產風」在無為縣又刮了起來,導致形式迅速惡化。張愷帆被批判之後,地方幹部的專權和高壓越來越嚴重。…… 「七千人大會」以後,張愷帆平反,官復原職。文革中又受摧殘。中共十一屆三中全會以後,張先後擔任省委書記、省紀委第二書記、省政協主席、省政協黨組書記、省委顧問等。

三、亳縣的慘劇

1. 放「衛星」,高徵購

打击真话,奖励假话,拼命征粮,主动拒绝县里分配的返销粮。

>p268 1958年10月,縣委書記為了更方便推行其意志,將縣委和人委(即縣政府)合署辦公,縣長、副縣長下農村蹲點,以黨代政達3年之久。

2. 亳縣的公共食堂

1958年9月7日到11日,亳县在实现公社化的同时,用共产风刮来的物资和房产大兴公共食堂,农民一顿饭可能要跋山涉水又排长队。食堂对老人、婴儿等特殊群体也难以照顾,同时还导致大量浪费。

用反右倾运动的方式来“保卫食堂”,用不供给口粮和收缴饭锅的方式强行把农民赶回食堂,随着饥荒发展而难以为继的食堂能提供的口粮又极其有限。每日人均二两粮食,无油无盐无热水。

>p2701959年秋,縣委副部長以上幹部從縣、人委機關食堂撤出,成立了縣委小食堂。…… 在小食堂雖然憑票用餐,但糧油月月透支,透支的全都由縣委財貿部解決。

>p270 當時,也有一些好幹部堅持與農民同甘共苦,不用手中的權力多吃多佔,其中不少人餓死。

3. 全縣餓死20萬人

>p272 據典型調查,1950年1—5月間,在非正常死亡人口中,貧農佔本階層的28.25%,中農佔本階層的12.5%,地主富農佔本階層的44%。

4. 飢餓之外再加摧殘

>p273 農民在死亡綫上掙扎時,各級黨委都閉眼不承認,還説是假象,是「西北風」,是「右傾勢力的反攻」,不准返銷糧食。1960年春人口大量死亡時,才開始返銷糧食,但沒人每天只有2兩左右。農民不得不向外求救,而求救信被定為「反革命信件」,寫信的人有的被捕入獄。不讓飢民外出討飯。縣、公社、大隊普遍設有「勸阻站」,阻止飢民外出逃荒。

5. 人吃人的慘狀

>p274 這個嚴重問題是由少到多,到1960年4月達到頂峰。

>p274-275 針對人吃人的情況,縣政法部門也懲辦了一批,先稱「破屍案」,後按上級指示,統稱「特種案件」。這種處理是先嚴後寬,以後就不告不理,不了了之。這種案件能辦不能説,對外隻字不漏,對上彙報慎之又慎。稍有泄露,就大禍臨頭。在文化大革命中,提及此事的人也受到打擊。

四、跳出三縣看安徽

>p279 毛澤東在這裏談到人民公社要實行供給制,吃飯、穿衣都不要錢。這對幾輩子缺衣少食的農民來説,是多麽大的鼓舞!基層幹部認為自己要親手建成共產主義,感到無比自豪。

1. 「五風」是怎樣摧殘農民的?

共产风,浮夸风,瞎指挥风,强迫命令风,干部特殊化风。

>p280 在這五風中,「共產風」處於靈魂地位。它是其他「四風」的出發點,也是其他「四風」的認識依據。

所謂有「共產風」,就是農村基層幹部(其中主要是18、9嵗到30嵗左右的青年幹部)搞的一種群體性、强制性的行動,他們將私人和小集體的財產無償變為大集體的財產。當時的説法是「一平二調」,即從小集體和農民家庭中,無償拿走各種財產(物資、資金、勞動力、土地、生活用品等),以滿足興辦公共事業(如辦公共食堂,辦養老院,幼兒園、辦學校,搞農田基本建設,興修水利,大煉鋼鐵等)的需要。既然「一平二調」是為了興辦公共事業,又消滅了私有財產,因此,搞「一平二調」的人認為自己的行為是正義的,他們不僅不負疚,還有一种自豪感。

>p281 和「共產風」相關的是「浮誇風」。浮誇風就是吹牛説假話成風。這種説假話的風氣是强大的政治壓力的產物,也與當時全社會的氣氛有關。明眼人一看就會知道,《人民日報》關於毛澤東在安徽活動的報道,其中説的糧食產量和養豬數量顯然是浮誇的。曾希聖明目張膽地向毛澤東説假話,還得到了毛澤東的認可。

这种情况下,只要最高领导者咬死一个错误的认识不能自行改正,社会自发的改错力量会像螳臂当车一样被体制的车轮碾过。权力只层层唯上是从,镇压异见、管控一切,自发的就会为上层的错误扫清一切障碍。

>p284 與群衆大批因飢餓而死相對應的是,幹部們卻照樣享樂。

>p284 既然刮「共產風」的人們有一種「替天行道」的自豪感,那麽,對於他認為阻礙這個偉大目標實現的人,進行無情打擊,當然也是天經地義的。基層幹部素質本來很差,有了這種為了共產主義而橫掃一切的心態,甚麽極端的事情都可以做得出來。在這種情況下,如果有人對共產風不滿、或有與共產主義風格相反的行為,那就要遭殃了。

农民在下面挨整,干部在上面挨整,并行不悖。集权体制下没有人是安全的,生命只是无穷无尽的等级游戏。

2. 捂蓋子和揭蓋子

>p287 不知道是曾希聖的指導思想促使財貿部寫出了這樣的報告,還是這樣的報告使曾希聖堅信沒有餓死人,從而更堅定了自己的認識。更大的可能是,這種説假話的情況是上下互動的。

地方政府和官员一边对外封锁信息的外流,一边苦心欺骗外来的调查人员。

越是掩盖问题,就越是无从寻找解决办法,饥荒和死人越来越严重,情况也就越难封锁。

>p289 面對血淋淋的事實,曾希聖辯解說,是下面向他封鎖情況。中央監委王從吾拿出翁可業給省委的報告底稿,對曾希聖說,已經有人向你們報告了,怎能說下面封鎖你們?曾希聖才無話可説。

安徽的蓋子遲遲沒有揭開,所以餓死的人很多。直到1962年1月七千人大會上,才徹底揭發了安徽的問題,中央批評了曾希聖的錯誤,曾希聖作了檢討。

2001年春,83嵗的李堅對本書作者說:蓋子揭開的早,死人就少一點,安徽蓋子揭得晚,死人就多,四川蓋子一直沒有揭開,死人就更多了。

3. 欺騙肚皮

>p290 在糧食極度短缺的情況下,安徽省各地采取了欺騙肚子法。一種辦法是讓同樣的糧食多出飯,營養價值降低了,但肚子可以顯得更飽。

改進做飯的辦法,同樣的糧食多出飯。糧食嚴重不足,不少食堂創造了「先進的」做飯方法,1960年1月26日,中共蚌埠市委節約糧食領導小組發文推廣。

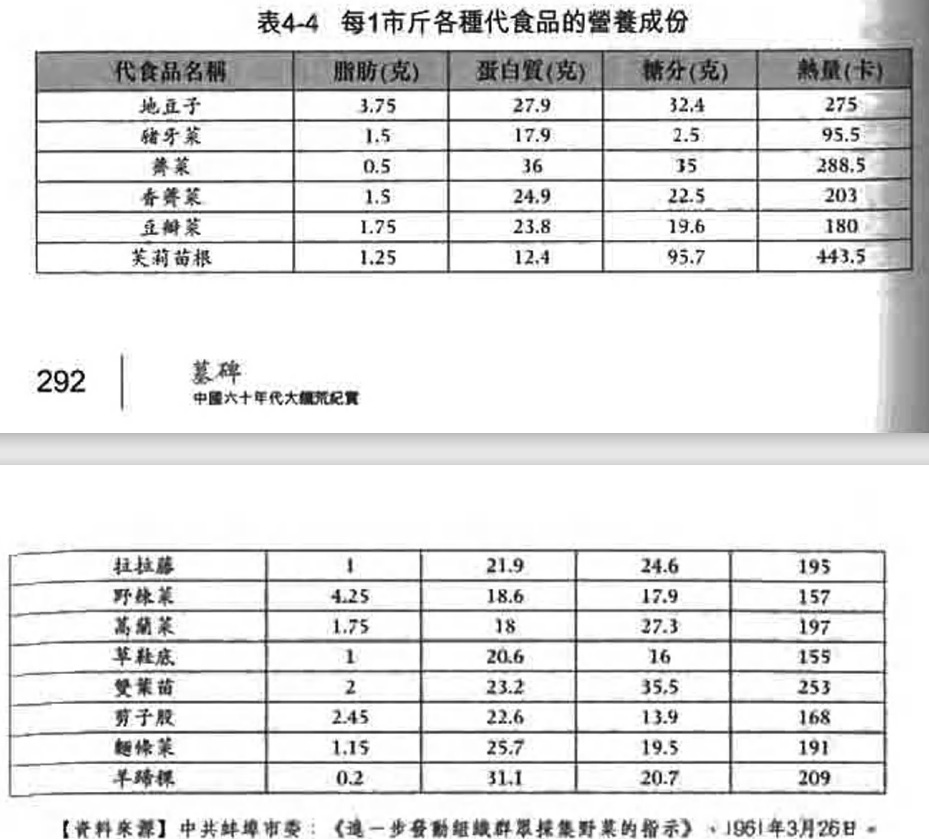

>p291 大力尋找代食品。上述「先進」的製作方法,還是需要糧食(包括山芋)的,到後來糧食完全沒有了,巧婦難做無米之炊,只好發動群衆尋找代食品。大搞代食品是中共中央的號召,當時的各級黨報也大力宣傳某些代食品的營養如何豐富。

>p292 上述的代食品是與莊稼有關的,或一般荒年吃的榆樹葉、桑樹葉之類。幾個月之後,這些代食品吃光了,就把一般荒年不吃的野草當代食品了。

4. 「救命田」救了農民

~ 挽救危局最有效的辦法是從共產主義退回來。 P293 ~

>p294 看來,曾希聖深知安徽問題的嚴重,他捂蓋子的目的是想在外界知道安徽問題之前,自己把問題先解決掉,而解決問題的辦法就是包產到戶。

>p296 責任田的效果很好。全省大部份地區一年就消滅了荒地(1959—1960年,因人口大量死亡土地也大量抛荒)。牲畜農具很快增加(1958—1960年農具大量破壞,牲畜大量死亡)。1961年10月份36個縣的典型調查,實行責任田的36個生產隊,糧食平均畝產比上一年增產38.9%。糧食多了起來,交了公糧以後基本能夠吃飽。因此,農民稱責任田為「救命田」。為了吃飽,第一年種的主要是紅薯。當時不少河南人到淮北來撿地理沒挖净的紅薯。

~ 1961年12月,毛澤東在江蘇無錫把曾希聖找去,用商量的口吻說:「生產開始恢復了,是否把這個辦法(指責任田)變回來。」 P296 ~

>p296 和吳芝圃、舒同不同的是,曾希聖不僅要為安徽省大量餓死人承擔責任(在這方面還有他壓制民主的霸道作風,毛澤東講不要走「霸王別姬」的路就是説曾希聖的),更要為責任田承擔責任。責任田雖然經過毛澤東的首肯,但畢竟和共產主義不是一個方向。中央當時的説法是,責任田沒有經過試驗就全面推廣。中共中央改組了安徽省委,派李葆華擔任安徽省委第一書記。

>p297 在改正責任田的過程中遇到很大阻力,也出現了爭論。一些了解基層情況的幹部上書毛澤東和省委,主張繼續搞責任田。這樣的幹部不僅安徽有,中央也有。

>p298 在批判「單幹風」時,一大批幹部受到批判。隨著「四清」、「文革」,這種批判變本加厲、日益升級。全省從上到下有幾十萬人因責任田的牽連受到了批判鬥爭。

15年以後的1978年,安徽省又在全國率先搞起了責任田,最後在全國普遍推廣。

5.安徽餓死多少人?

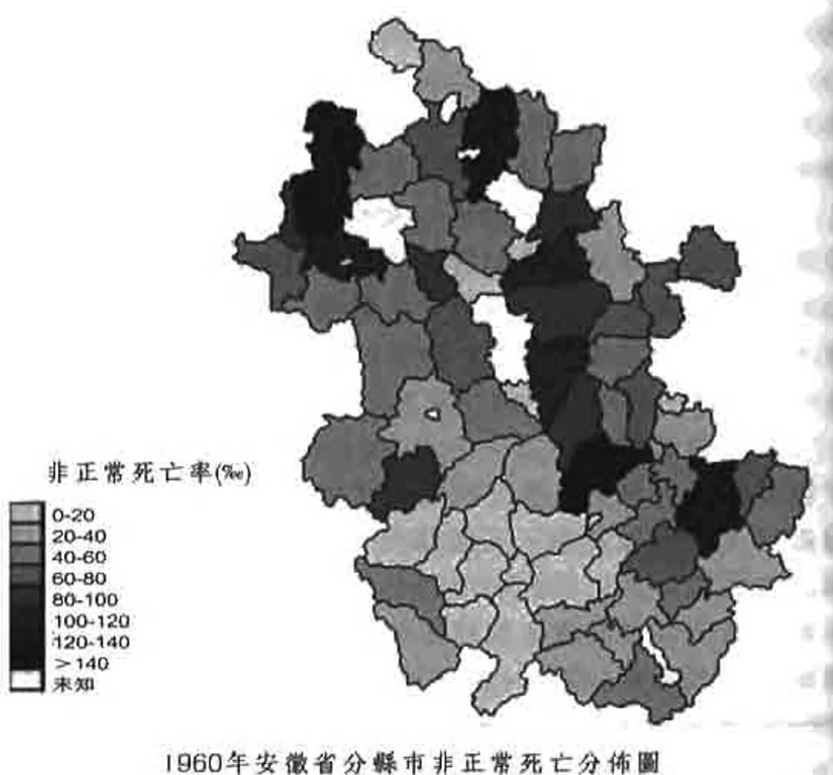

>p298-299 三年大饑荒期間安徽省到底餓死了多少人?本書作者據《中國人口 · 安徽分冊》的數據計算結果,為226.28萬人,應出生而沒有出生的人口為243.06萬人。(見本書第二十三章「大饑荒期間中國的人口損失」)這本書的基本數據來處官方,顯然是縮小了的。…… 綜上分析,從1958年冬到1962年春,安徽非正常死亡人口應在500萬到600萬之間。

图表,计算过程,和参考其他信源的分析过程略了,截图太糊。

原书信息:楊繼繩,2008,《墓碑——中國六十年代大饑荒紀實》。天地圖書,第四版,ISBN 978-988-211-908-6

评论

发表评论