简记:读沈从文

原书及其作者

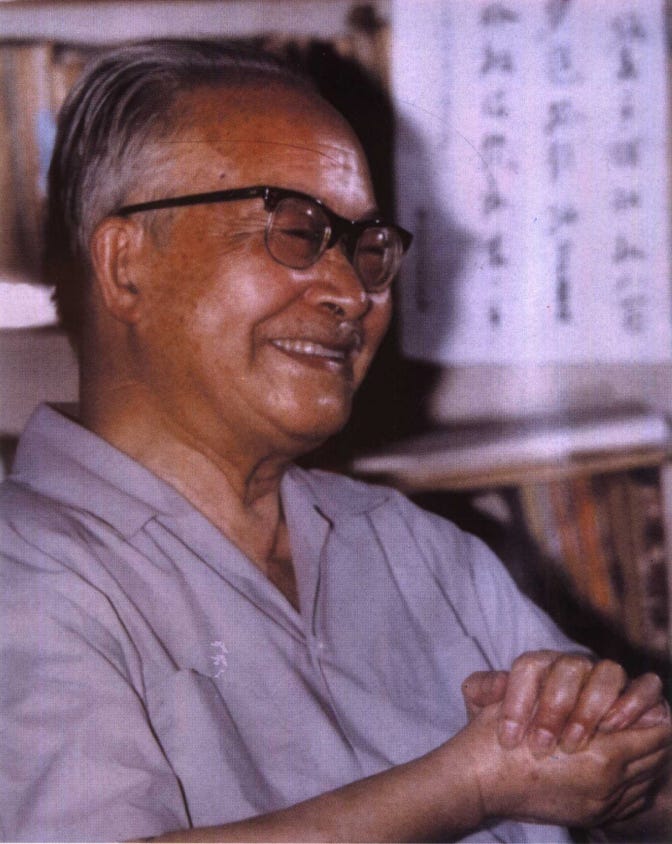

应该不需要介绍,沈从文,1902-1988。这几个书名除了《边城》,都是集在一本精装本里的,所以页码是一直顺下来的。沈从文的文字就像大江大河缓缓流,从心所欲不逾矩。有一句“星斗其文,赤子其人”,也不能再贴切了,因为他的文字都清澈见底,没有什么好龃龉好隐藏的,而又怀着对所有人事和自然的敬爱和看重,读来坚实有力。

大概那个年代,清末民国再到中共建政,所有的文人都是感到社会痛苦的增加和需要某种改变的必要的。但是受一直以来的种种传统文人病桎梏和各方政治对人的审查钳制,想问题想的模模糊糊,写问题写的曲里拐弯,大致也是如此。

>湘行散记,p27-29 我坐到后舱口日光下,向着河流清算我对于这条河水这个地方的一切旧账。原来我离开这地方已十六年。十六年的日子实在过得太快了一点。想起从这堆日子中所有人事的变迁,我轻轻地叹息了好些次。这地方是我第二个故乡。我第一次离乡背井,随了那一群肩扛刀枪向外发展的武士为生存而战斗,就停顿到这个码头上。这地方每一条街,每一处衙署,每一间商店,每一个城洞里做小生意的小担子,还如何在我睡梦里占据一个位置!这个河码头在十六年前教育我,给我明白了多少人事,帮助我做过多少幻想,如今却又轮到它来为我温习那个业已消逝的童年梦境来了。

望着汤汤的流水,我心中好像忽然彻悟了一点人生,同时又好像从这条河上,新得到了一点智慧。的的确确,这河水过去给我的是”知识“,如今给我的却是”智慧“。山头一抹淡淡的午后阳光感动我,水底各色圆如棋子的石头也感动我。我心中似乎毫无渣滓,透明烛照,对万汇百物,对拉船人与小小船只,皆那么爱着,十分温暖地爱着!我的感情早已融入这第二故乡一切光景声色里了。我仿佛很渺小很谦卑,对一切似乎皆在伸手,且微笑地轻轻地说:

”我来了,是的,我仍然同从前一样的来了。我们全是原来的样子,真令人高兴。你,充满了牛粪桐油气味的小小河街,虽稍稍不同了一点,我这张脸,大约也不同了一点。可是,很可喜的是我们还互相认识,只因为我们过去实在太熟悉了!“

看到日夜不断千古长流的河水里石头和沙子,以及水面腐烂的草木,破碎的船板,使我触着了一个使人感觉惆怅的名词,我想起”历史“。一套用文字写成的历史,除了告给我们一些另一时代另一群人在这地面上相斫相杀的故事以外,我们决不会再多知道一些要知道的事情。但这条河流,却告给了我若干年来若干人类的哀乐!小小灰色的渔船,船舷船顶站满了黑色沉默的鹭鸶,向下游缓缓划去了。石滩上走着脊梁略弯的拉船人。这些东西于历史似乎毫无关系,百年前或百年后皆仿佛同目前一样。他们那么忠实庄严的生活,担负了自己那份命运,为自己,为儿女,继续在这世界中活下去。不问所过的是如何贫贱艰难的日子,却从不逃避为了求生而应有的一切努力。在他们生活爱憎得失里,也依然摊派了哭、笑、吃、喝。对于寒暑的来临,他们便更比其他世界上人感到四时交替的严肃。历史对于他们俨然毫无意义,然而提到他们这点千年不变无可记载的历史,却使人引起无言的哀戚。我有点担心,地方一切虽没有什么变动,我或者变得太多了一点。

>湘西,p131-132 这些人没到大端阳时节,都得下河玩一整天的龙船,平常日子却各个按照一种分定,很简单地把日子过下去。每日看过往船只摇橹扬帆来去看落日同水鸟。虽然也有人事上的得失,到恩怨纠纷成一团时,就陆续发生庆贺或仇杀。然而从整个说来,这些人的生活却仿佛同“自然”已相融合,很从容的各在那里尽其性命之理,与其他无生命物质一样,唯在日月升降寒暑交替中放射,分解。

>湘西,p134 端阳竞渡时水面的壮观,平常人不容易得到这种眼福,就不易想象它的动人光景。遇晴明天气,白日西落,天上薄云由银红转成灰紫。停泊崖下的小渔船,烧湿柴煮饭,炊烟受湿,平贴水面,如平摊一块白幕,绿头水凫三只五只,排阵掠水飞去,消失在微茫烟波里。一切光景美而略带忧郁。随意割切一段勾勒纸上,就可成一绝好宋人画本。满眼是诗,一种纯粹的诗。生命另一形式的表现,即人与自然契合,彼此不分的表现,在这里可以和感官接触。一个人若沉得住气,在这种情境里,会觉得自己即或不能将全人格融化,至少乐于暂时忘了一切浮世的营扰。

>湘西,p137-138山上沿河两岸遍山是杂木杂草,乡下人无事可做,无生可谋,挑柴担草上城换油盐的太多 上好栎木炭到年底时也不过卖一分钱一斤,除作坊、糟坊和较大庄号用得着煤,人人都因习惯便利用柴草和木炭。这种热力大质量纯的燃料,于是同过去一时当地的青年优秀分子一样,在湘西竟成为一种肮脏累赘毫无用处的废物,地方负责的虽知道这两样东西都极有用,可不知怎样来用它。到末了,年轻人不是听其漂流四方,就是听他腐化堕落。廉价的燃料,只好用本地民船运往五百里外的常德,每吨一块半钱到二块六毛钱。同时却用二百五十块钱左右一吨的价值,运回美孚行的煤油,作为湘西各县城市点灯用油。

富源虽在本地,到处都是穷人,不特下井挖煤的十分穷困,每天只能靠一点点收入,一家人挤塞在一个破烂逼窄又湿又脏的小房子里住,无望无助地混下去。孩子一到十岁左右,就得来参加这种生活竞争。许多开矿的小主人,也因为无知识,捐项多,耗费大,运输不便利,煤又太不值钱,弄得毫无办法,停业破产。

这应当是谁的责任?瞻望河边的风景,以及那一群肮脏瘦弱的负煤人,两相对照,总令人不免想得很远很远。过去的,已成为过去了。来在这地面上,驾驭钢铁,征服自然,使人人精力不完全浪费到这种简陋可怜生活上,使多数人活得稍像活人一点,这责任应当归谁?是不是到明日就有一群结实精悍的青年,心怀雄心与大愿,来担当这个艰苦伟大的工作?是不是到明日,还不免一切依然如旧?答复这个问题,应在青年本身。

>湘西,p140 这就是我们所称赞的劳工神圣,一个劳工家庭的真实故事。旅行者的好奇心,若需要证实它,在那里实在顶方便不过,正因为这种家庭是很普遍的,故事是随处可以掇拾的。

>湘西,p152-156 读书人的同情,专家的调查,对这种人有什么用?若不能在调查和同情以外有一个”办法“,这种人总永远用血和泪在同样情形中打发日子。地狱俨然就是为他们而设的。他们的生活,正说明”生命“在无知与穷困包围中必然的种种。读书人面对这种人生时,不配说”同情“,实应当”自愧“。正因为这些人生命的庄严,读书人是毫不明白的。

看看贵州小乡镇上任何小摊子上都可以公开的买红砒,就可知道蛊并无如何神秘可言了。但蛊在湘西却有另外一种意义,与巫,与此外少女的落洞致死,三者同源而异流,都源于人神错综,一种情绪被压抑后变态的发展。因年龄、社会地位和其他分别,穷而年老的易成为蛊婆,三十岁左右的,易成为巫,十六岁到二十二三岁,美丽爱好而婚姻不遂的,易落洞致死。三者都以神为对象,产生一种变质女性神经病。年老而穷,怨愤郁结,取报复形式方能排泄情感,故蛊婆所作所为,即近于报复。三十岁左右,对神力极端敬信,民间传说如”七仙姐下凡“之类故事又多,结合宗教情绪与浪漫情绪而为一,因此总觉得神对她特别关心,发狂,呓语,天上地下,无往不至,必须做巫,执行人神传递愿望与意见工作,经众人承认其为神之子后,中和其情绪,狂病方不再发。年轻貌美的女子,一面为戏文才子佳人故事所启发,一面由于美貌而有才情,婚姻不谐,当地武人出身中产者规矩又严,由压抑转而成为人神错综,以为被神所爱,因此死去。

……

当地妇女为实生活所困苦,感情无所归宿,将希望与梦想寄在她的法术上,靠她得到安慰。这种人自然间或也会点小丹方,可以治小儿夜惊,膈食。用通常眼光看来,殊不可解,用现代心理学来分析,它的产生同它在社会上的意义,都有它必然的原因。一知半解的读书人,想破除迷信,要打倒它,否认这种”先知“,正说明另一种人的”无知“。

>湘行书简,p239 “这人为什么而活下去?他想不想过为什么活下去这件事?”

不止这人不想起,我这十天来所见到过的人,似乎皆并不想起这种事情的。城市中读书人也似乎不大想到过。可是,一个人不想到这一点,还能好好生存下去,很稀奇的。三三,一切生存皆为了生存,必有所爱方可生存下去。多数人爱点钱,爱吃点好东西,皆可以从从容容活下去的。这种多数人真是为生而生的。但少数人呢,却看得远一点,为民族为人类而生。这种少数人常常为一个民族的代表,生命放光,为的是他会凝聚精力使生命放光!我们皆应当莫自弃,也应当得把自己凝聚起来!

>边城,p22-24 他们生活虽那么同一般社会疏远,但是眼泪与欢乐,在一种爱憎得失间,揉进了这些人生活里时,也便同另外一片土地另外一些人相似,全个身心为那点爱憎所浸透,见寒作热,忘了一切。

参考资料

沈从文(2002),边城。北岳文艺出版社,ISBN:7-5378-2342-1。

沈从文(2017),湘行散记。北京联合出版公司,ISBN:978-7-5502-8469-2。

评论

发表评论